-

人のその道|番外編 〜 Endless March 64

NEW2024.09.30 クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第52回『 地球に人間は必要か? 』

自然界の中では不必要なものは何一つありません。

「ウイルス」も「雑草」も「害虫」や「害獣」も全ての存在は、宇宙の摂理、自然の理わりの中で世界に必要とされて地球に生まれ、それぞれに与えられた命を全うしています。

もし何かが不必要だとしたら、そもそも自然はそれを生み出しません。

本来必要だった物が自然の道から逸れて不必要になる時、自然はそれを淘汰しながら本来の道に還していきます。

「自然か、不自然か」それは正に宇宙の中で存在が「必要か、不必要か」を判断する指標になっているのです。今、地球上で最も不必要な生物がいるとすれば、自然の道から最も大きく外れ、自ら作り出した不自然な物によって自滅という形で自然淘汰されようとしている私たち人類ではないでしょうか。

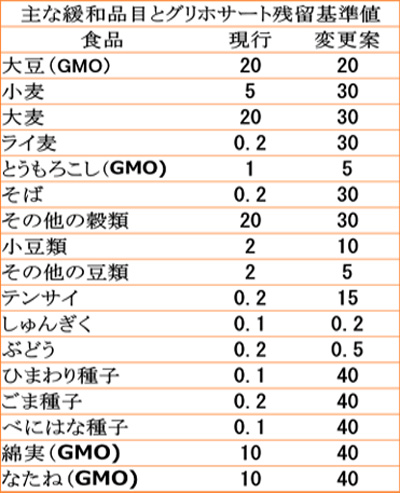

自然が人間に求め託した物をすっかり忘れ、折角人間にだけ与えられた特別な能力や役割を我欲のために誤用し、循環しない物、持続しない物、「不自然な物」ばかりを生み出し続けて、人間社会は深刻な環境問題や病気や争い事で窒息寸前です。私達が暮らす日本では相変わらずに「農薬大国」と呼べる程に大量の農薬や除草剤を悪い意味で世界トップクラスに使っていますし、農薬の使用基準は国民の健康や環境を守る気がないと思わせる程に規制が緩いです。

多くの『国産』野菜や果物が海外の農薬基準に引っ掛かるので輸出できない事を皆さんは御存知でしょうか?

安心安全の象徴の様に思われている『有機JAS認証』ですら、日本では抗生物質やホルモン剤、遺伝子組み換え飼料を与えた牛・豚・鶏の動物性堆肥の使用が認められていますが、使う有機農家も使わない有機農家も店頭に並ぶ農作物には「有機JAS」表示だけで見分けがつきません。

家庭菜園をされる皆さんはホームセンターで手に入る牛糞や鶏糞が何を食べさせられられた牛や鶏の糞なのかを知っていますか?同じく大量に使われる化学肥料は土中の微生物を極端に減らし、人間の腸内細菌も弱らせて免疫低下を招きます。

食品添加物も海外の何十倍もの種類を許容しているのに、表示義務を意図的に分かりにくくしてあるので本当は何が使われているのかを知る事が容易ではありません。

遺伝子組み換え表示も曖昧になりましたし、ゲノム編集は遺伝子組み換えではないと言ったり、2025年度から秋田県で栽培の全量変更が決定してしまった「あきたこまちR」には重イオンビーム照射という技術が使われ、多くの専門家から食の安全性に関する問題が指摘されています。(OKシードプロジェクトでは反対署名を集めていますので是非、御協力を!

(https://act.okseed.jp/akitakomachir)原発や巨大太陽光・風力発電、ペットボトルや包装容器等のプラスチック製品、ワクチンや抗生物質・医薬品、産業廃棄物やゴミ問題・・・と挙げれば尽きませんが、その一つ一つが全て環境を汚す事、私たちの健康を、特に子供たちの健康を傷付ける事に繋がっています。

私たちにできる事は、環境を汚す物、汚して生産された物を「買わない」「使わない」「作らない」生活に変えていく事です。

そして自然がもっと美しくなる物、子供たちや地球に生きる全ての命の健康と幸福に繋がる物を作り、生み出す本来の『人間』の姿に変わっていけたら、私たちは自然界で最も「必要な存在」になれる筈です。(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 63

2024.09.04

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第51回『 私たちの手で希望を生み出す 』

子供の命と健康を守るのは親だけでなく、家族や親族、その友人や知人や地域の人々など、大きく言えば私たち大人全員の役目です。

そこには子供が好きだから、嫌いだからという個人的な感情は関係ありません。

子供たちが先ず健康でいられて、現在にも未来にも希望を持てる優しい世の中を私たちの手で作る事が、日本において私たち自身の生活の中にも大きな希望を見出す一番の近道だと信じています。しかし今、目の前にあるこの私たちが作り出した社会はどうでしょうか?

子供たちの目には未来の希望に満ち溢れる社会として映っているでしょうか?

果たして私たちは彼等に「この時代に生まれて良かったね」と自信を以て言えるでしょうか?農薬や化学肥料、食品添加物、化学調味料、精製塩や上白糖、遺伝子組み換えやゲノム編集など現代の『食』がどれほど子供たちの体の健康も心の健康も傷付けているのかを、この通信でも何度となく御伝えして来ました。

また合成洗剤や石鹸・シャンプー・リンス、過剰なアルコール消毒や殺菌・除菌・消臭、虫除けや殺虫剤・除草剤の使用など日常生活の中に潜む健康への悪影響についても同様です。そして原発事故後の「処理水の海洋放出」という名の「汚染水の海洋投棄」が始まって1年以上がたった事、ネオニコチノイド系農薬を筆頭にラウンドアップや有害な食品添加物が大量に日本に集められて、国内の規制が諸外国の基準の何十倍・何百倍にも緩められている事、世界で日本人だけが6回も7回もコロナワクチンを打ち続け、帯状疱疹や極端な体力・免疫力の低下、重度のワクチン後遺症や命を落とす人もいる中で、それにも拘らず過去のワクチンよりも問題が多いと専門家や医師も指摘している新たなワクチンの定期接種を9月末から始めようとしている事(詳細は『全国有志医師の会』の情報を参照)、パレスチナ問題に関して日本は唯一の被爆国であるのに和平的・中立的な立場をとらずイスラエル軍を支持したり、貧困家庭も子供施策も農業政策もそっちのけで防衛費ばかり増やし続けている事など、今、日本で起きている社会や政治の流れは子供たちの健康や安全を守る社会を作る事と全く逆行しています。

大手メディアやテレビ・新聞から流れて来る情報だけでは子供たちの健康も、自然環境も、日本社会の安全も到底守る事ができない時代になっています。

「知らぬが仏」は現代においては「無知・無関心・無責任」であって、その代償を払うのは、また今すでに払っているのは子供たちです。

彼等が希望を見出せない世の中ならば、私たちが新たに彼等の希望を生み出すしかありません。

そのためにも、不都合な事や痛み・苦しみに蓋をせず、目を背けず、「真実を知ろうとする勇気」と「自分自身が変わろうとする勇気」が必要なのではないでしょうか。YouTubeやSNS、書籍や勉強会・講習会などでも「真実」に近づく情報を得る機会は多くあります。

そしてその情報を個人に留めず、それぞれが一人でも多くの大切な人に伝える事が大切です。私自身、これからも諦めずにこのやさい村通信でも子どもたちの希望に繋がる様な情報を発信していきます。

そして皆さんと一緒に新たな希望を生み出していきたいです。(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 62

2024.08.01

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第50回『 やっと田植えが終わります 』

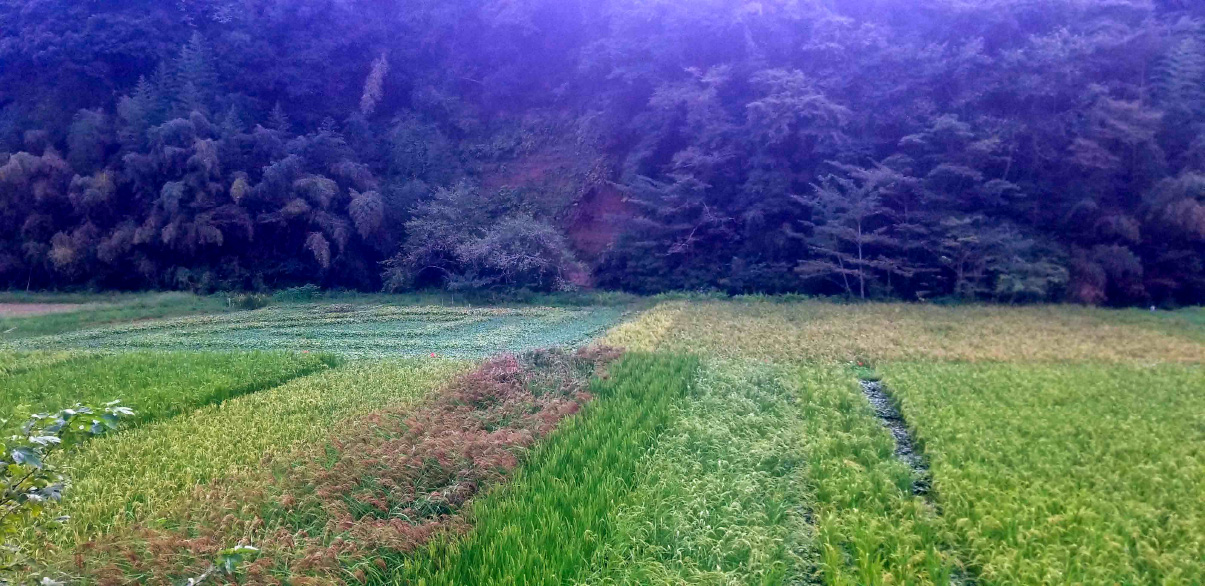

今年で4年目を迎える田圃ですが、今期もなかなか思い通りにいかない状況が続いています。

昨年の集中豪雨で崩壊した川の堰が復旧せず、現在も川からは水を全く入れられないので、田圃に引く水は水量が少ない井戸水と雨の恵みに頼っています。

井戸水が通る用水路もやはり豪雨が原因で一部が壊れて復旧工事が必要となり、春先には一カ月近くも全く水を入れられない状況もありました。

完全な雨頼みとなって田圃が干上がる寸前にまでなりましたが、一度降ればとことん降るこの地域の特徴的な雨に助けられて何とか難を乗り切りました。その時期は丁度、山赤蛙の産卵期に重なっていて、例年ならば「クルルル、クルルル」と美しい大合唱を聴ける筈でしたが田圃には水がなく、辛うじて水溜り程度に残った水の中に僅かな卵を見付けただけでしたので「今年はもう産卵に来てはくれなのかなぁ」と心を痛めていたのですが、半月後に水を入れられる様になったら直ぐに大合唱と大産卵に来てくれて、やっぱりじっと待っていてくれたんだと改めて感心しました。

しかしその後も水が少ない状況は続いていまして、その影響があるのか今年は何となく全体的に生き物の数が少ない様に感じています。

特に今の時期は水量が少ないと田圃の水は風呂の水かと思える程に熱くなりますので、水生生物にとっては過酷な状況なのでしょう。

毎晩、水を入れても水量が少ないので日中の高温で蒸発してしまい十分な水深をなかなか確保できません。

水が浅いと子菜葱(コナギ)に最適な生育条件になるので、田植え前にびっしりと絨毯の様に田を埋め尽くして、草取りに追われて田植えが進まず、実はやっとの事、もう少しで田植えが終わります。それでも何とか今年も『農林22号』『亀ノ尾』『ササシグレ』『農林48号』『糯光』『黒米』『福岡水稲2号(ハッピーヒル)』を植えられました。

苗床で首を長くして待っていた苗が不耕起栽培冬期湛水4年目の広い田圃に放たれて、後はそれぞれの生命力を信じて見守るしかありません。

本当はもっと早く自由に解き放ってあげたかったのですが、それはまた来期の課題として持ち越しです。いつもは「生き物のための田圃です!」「自然環境や子供達のための田圃です!」と格好つけた様な言い方をしていますが、未だ弱々しく見える苗でも一本一本ピンと水面に立っている美しい姿を見ると「何よりも先ず、田圃は稲が植わって初めて田圃なのだな」と当たり前の事を改めて噛みしめて水面を眺めながら、今年も稲を最高の形で植えてあげられなかった事を反省しています。

未だ未だ安心はできない状況が続きますが、稲の成長と共に田圃の生き物達もまたどんどん増えてくれる事を願って、佳き収穫の日を迎えられる様に一日一日、田圃と向き合って行きます。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 61

2024.07.01

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第49回『 命と生態系を守るための減プラスチック 』

先日開かれた日本消費者連盟主催の勉強会に参加しました。

私達一人一人がもっと積極的にプラスチックを減らす努力をしなければと改めて強く思い、私自身の生活も見直しています。

実は有機農業も自然食品業界も現在はプラスチックに大きく依存していて耳の痛い話です。

ですから皆さんと一緒に知恵を出し合って変えていかなければなりません。プラスチック原料の約99%が石油原料由来ですが、生産する製品の目的や用途に応じて柔らかさ・強度・弾力性・燃えにくさ・色や手ざわり等の特性を持たせるために様々な化学物質が使われます。

現在、確認や検出をされているもので13000種類以上あり、その中で環境や人体への有害性があると考えられるものは3200種類以上もあります。

しかし実際のプラスチック製品にどの化学物質を使ったのかは企業秘密となっていて、何が何種類使われたのか、どのくらい使われたのかを消費者は知る事ができません。

先ず私達にできる事は、目の前のプラスチック製品に使われている可能性が高い有害な化学物質を知って使用を控えたり、どう対処したら良いかを考える事です。代表的なものですと「難燃剤」「PFAS」「フタル酸エステル」「ビスフェノール」等は生殖毒性(不妊や精子減少)・発がん性・内分泌撹乱作用が認められています。

内分泌撹乱作用とは、内分泌撹乱物質=『環境ホルモン』が本来のホルモンの邪魔をして細胞の受け皿と結合し《ニセ細胞》として体内に異常な信号を送って正常なホルモン作用を乱す事で、脳や体の発達異常やアレルギー反応を起こす要因にもなります。

体に入る量が微量でも大きな影響を与えることからEUでは厳しい規制がとられています。

更に『環境ホルモン』は胎盤を通過して羊水から検出、また母乳からも検出されて「フタル酸エステル」や「ビスフェノール」は胎児や乳幼児の脳の発達に悪影響を及ぼす事も分かってきました。

へその緒から200種類以上の化学物質が検出されたという報告もあります。「難燃剤」はカーテンやじゅうたん・ソファー等の家具、「PFAS」はコーティングされた鍋やフライパン・歯磨き粉やデンタルフロス・化学繊維の服、「フタル酸エステル」は子供のオモチャ・トレー容器やビニール製品、「ビスフェノール」は食器やレトルト食品、海外製の缶詰、レシートや伝票の印字面等に使われていますが、ここに挙げたのはほんの一部に過ぎません。

現在、化学物質はプラスチックをはじめ身の回りのあらゆる製品に使われて、大気や水の流れで環境の隅々まで拡散されていて、人間は100%何かしらの化学物質に曝露しているそうです。

また地球上のあらゆる生き物も同じ様に化学物質に晒されています。

そしてこれから生まれて来る子供達は、この世界に誕生する前からすでに有害な化学物質を背負わされているのです。プラスチックをゼロにはできなくても、一人一人が不必要な使用を控えるでけで大きな削減につながって、生態系や未来の子供達の健康を守る力になります。

リサイクルする事よりも先ずは皆で一緒にジャバジャバ出しっ放しの蛇口を閉めましょう!!・日本消費者連盟 https://nishoren.net

・ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 https://kokumin-kaigi.org(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 60

2024.07.01

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第48回『 減ペットボトルに御協力を! 』

私達の日常生活のあらゆる場面で欠かせないものとなっているプラスチック製品。

容器や食器、日用雑貨や子供のおもちゃ等、挙げればきりがない程に私達の生活はプラスチックに依存しています。

軽くて使い勝手もいいし、適度な耐久性もあるし、ガラスや陶器の様に割れて子供達が怪我をする心配も少ないですし、用が済んだらゴミ箱へ捨てればいい。

とにかく便利なプラスチックですが、その一方で大変な環境問題と子供達の健康問題を惹き起しているという事を、私達は知っておく必要があります。ペットボトルは最も身近なプラスチック製品の一つです。

ペットボトルなら全国で積極的にリサイクルもされているし、飲料メーカーも環境に配慮した取り組みをアピールしていて、このまま使い続けても大丈夫だと考えている方も多いと思います。

PETボトルリサイクル推進協議会によれば、2022年度のペットボトル国内出荷本数は241億本(!?)で、そのリサイクル率は86.9%であると報告されています。

欧州の42.7%(2021年度)や米国の18.0%(2020年度)と比べれば勿論、日本のリサイクル率が優秀である事は間違いないのですが、残りの13.1%(約31億5千万本)がリサイクルされず環境に直接投棄・廃棄されている事実を皆さんはどう思いますか?ペットボトルは透明な容器ですので一見、害の少ない素材で作られている様にみられます。

しかし実際にはプラスチックの主原料以外に多くの添加物や化学物質が使われている事はあまり知られていません。

ペットボトルやコンビニ弁当・惣菜のプラ容器、生鮮野菜や加工品のプラ包装には13000種類以上の化学物質から様々なものが使われていて、しかもそれらの物質は少しずつ溶け出して私達の口に入り体内に蓄積しています。

特にプラスチック製のおもちゃは幼児が直接に触れたり口に入れたりするので、出来るだけ天然素材のおもちゃで遊ばせてあげたいですね。詳しい原材料に関しては企業秘密として殆ど公開されていませんので、実際にどんな原料が使われているのかを知る事ができません。

最近のペットボトルは柔らかいのでつぶして小さく処理できるとエコなアピールがされていますが、柔らかいプラスチック程、有害な化学物質が溶け出しやすい性質です。

また、廃プラから再生されたプラスチック製品には、元の製品の使用から回収、輸送などの過程で異物が混入している事も多く、再生ペットボトルには有害な物質が含まれている可能性が高まります。プラスチックに使われる原材料の内、3200種類以上に有害性があるとされ、おなかの中にいる赤ちゃんや発育期の子供達への影響を充分に考える必要があります。

体内のホルモン作用を乱して女性の体や男性の生殖機能への悪影響も懸念されていますので、環境への負担も併せて少しずつ日常生活からプラスチックを減らす取り組みが必要なのではないでしょうか。全てのプラスチック製品をなくす事は出来ませんが、「当たり前」になってあまりにも使い過ぎている現状を見つめ直して一人一人が少しずつ減らすための知恵と力を出し合えば、将来の子供達の健康と自然環境を守る大きな力になる筈です。

その第一歩として、今日から誰でも取り組める『減ペットボトル』を一緒に始めませんか?(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 59

2024.05.01

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第47回『 いのちのみずのひとしずく 』

私の家の蛇口の水と、皆さんの家の蛇口の水は繋がっています。

雨の水や川の水、海の水とも繋がっています。もっと言えば、昨日の水と今日の水、10年前の水と10年後の水も繋がっているわけです。

山から川へ、川から海へ、母から子へ、子から未来の子へと巡り廻って繋がっていく水の中を『 みずっこ 』が旅していたら・・・。水を大切にする気持ちが子供達にも分かり易く伝われば良いなと思って歌を作りました。

今回は趣向を変えて、その歌の詩を載せさせて頂きます。

ゆっくりと声に出して、子供達と一緒に読んで頂けたら嬉しいです。(稲田)

『 いのちのみずのひとしずく 』

わたしは あめの ひとしずく

うみから たびして やってきたぽつりと おちる そのかわが

きれいだったら うれしいなぽつりと おちて みなもに うつる

ちっちゃな なみの まあるい わっかが

きれいな まんまで ひろがると いいなあめの たったの ひとしずく

わたしも あなたも みんな おんなじ

ひとしずくで つながって いるよぼくは なみだの ひとしずく

あのこの ひとみに あふれでたかなしい こえが きこえたけれど

ふりむかないで ながれて きたよきれいに なって いつのひか

あのこの もとへ かえったら

きっと よろこぶ こえを ききたいなきらり なみだの ひとしずく

あのこの おもいを だきしめて

ひとしずくが めぐって いくよあなたは きぼうの ひとしずく

まっくらやみに おっこちたどこにも ひかりが みあたらないなら

あなたが ひかりに なるときさおっきな なみに のみこまれ

まいごに なった みずのこを

おっかさんの もとへ かえして あげてねちっちゃな きぼうの ひとしずく

ながあい かわも ひろおい うみも

ひとしずくから はじまって いるよあなたも わたしも ひとしずく

めぐり めぐって みんな おんなじ

ひとしずくに かえって いくよいのちの みずの ひとしずく

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 58

2024.04.03

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第46回『 田圃は日本の心 』

2021年に木更津市真里谷(まりやつ)へ移り、自然本来の環境や生態系を少しでも復活させたいという想いで田圃作りを始めてから今年で4年目を迎えました。

開始当初に想い描いていた姿には未だ未だ程遠く小さな環境しか整えられていませんが、それでも少しずつ着実に、しかも予想を遥かに超えた沢山の生き物が命の営みを繋いでいます。人間の都合で一年毎に田圃の環境をリセットせず、365日ずっと水を湛え続けて田圃の中の生態系を育むという試みを続けていますが、数枚の小さな田圃でも周辺地域の広大な田圃とは全く比較にならない位にとんでもない数の蛙や蜻蛉が生まれ、彼等を中心に命の循環の輪が広がって、田圃が存在するからこそ作り出される豊かな生態系が戻って来ている事を身を以て体験しています。

たった一枚の田圃が自然環境に与える驚異的な影響を目の当たりにすると、日本の里山に田圃さえ戻れば、今日の日本が抱えている深刻な環境問題は殆ど全てが解決するのではないかと本気で思える程です。

生物多様性が失われ、山や森林が荒れ、川や海が汚れ、子供達の心と体の健康が損なわれ、私達自身が日本の美しい心を見失っているのは、私達が田圃を失ったからではないでしょうか。人間の手が加わる事で自然がなし得る以上に豊かな生態系を作り出し、日本人の体に必要不可欠な『食』として米を生み出し、子供達の心と体を健やかに育む遊びと学びの場として存在する田圃がその本来の姿だと考えています。

そしてそれは人間が絵を描いたり、音楽を奏でたり、詩や小説を書いたりする事と同じ様に、世界をもっと美しい世界にするために人間が創り出せる生きた藝術だと思います。

人間はきっと、地球を汚すためではなく、地球を美しくするために存在していると信じているからこそ、生き物一杯の田圃を作りたいのです。土と水、山と海、人と自然、食と環境、人と人、心と心を繋いでいたのが本来の田圃だと思います。

私達が田圃を失った事によって家族や地域の繋がりも、歴史や文化の繋がりも途絶えて、日本人らしさ、人間らしさを見失っているのではないでしょうか。

田圃を通じて季節の移り変わりや生き物との繋がりを常に意識して、自然を愛する心を持ち、思い遣りを以てあらゆる命に眼差しを向ける感性を取り戻せば、現代の日本に蔓延している個人主義や破壊的な創造ではなく、共生共存や平和的な創造を生み出す本来の日本人らしさ、人間らしさに気付けるのではないでしょうか。生き物一杯の田圃は自然を元気に、子供達も元気に、地域社会も日本の未来も元気にする力を秘めています。

それが世界を少しでも美しくする力になると信じて、今年も田圃と向き合っていこうと思います。昨年までは見守って頂く形でしたが、今年は皆さんも一度、ちっぽけな田圃を見にいらしてください。

今の時期ですと、山赤ちゃん(ヤマアカガエル)の何千匹ものオタマジャクシ達が出迎えてくれることでしょう。(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 57

2024.03.01

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第45回『 子供達に美しい水を 』

昨年末から『ふるさとの水を守る会』の広報に参加させて頂いています。

現在、私が住んでいる木更津市と、近隣の君津市、袖ケ浦市、富津市の水道水を汲み上げている小櫃川(おびつがわ)を上流へ遡ると御腹川(おはらがわ)に繋がります。

そこはまさに市民生活に欠かせない飲料水や生活用水、農業用水の基となる源流なのですが、そんな大切な場所に産業廃棄物処分場が建設され、更には有害な化学物質が漏洩して水源を汚染している事が分かり、運営事業者とその業務を許可している千葉県に対して民事訴訟と行政訴訟が行なわれています。

『ふるさとの水を守る会』はその原告団を中心として運営されています。私が移り住んだ地域は昔から地下水が豊富で、敷地内に井戸がある家庭も多く、今でも日々の生活に井戸水が活用されているくらい、水との関わりが深い場所です。

公共の水汲み場も多数あって、多くの市民が日常的に利用しています。

周辺地域には酒蔵も点在していて仕込み水は酒造りの命とも言えますし、酒米や一般の食用米だけでなく、今大きな広がりを見せている学校オーガニック給食に使われる米だってもちろん、小櫃川や地下水の恩恵を受けていて、市民一人一人が無関係ではいられない問題です。当然ながら、第一には市民がこの裁判に勝利して、将来何十年にもわたって深刻な問題を残しかねない水源汚染を止めなければなりません。

子供達にもうこれ以上、負の遺産を押し付ける大人であってはならないのです。

そしてこの問題は決して千葉県の或る地域の出来事ではなく、皆さんにも一緒に考えて頂く必要がある事です。

裁判に勝利したとしても、産業廃棄物が世界からなくなる訳ではありません。

産廃処分場も何処かには造られなければなりません。

産業廃棄物は事業者のゴミではなく「みんなのゴミ」なのだという事を意識して頂けるでしょうか?

一つの処分場にはその地域だけでなく都県を越えて様々な場所からも廃棄物が運び込まれます。又、どんなにゴミの分別をしたとしても、リサイクルに貢献したとしても、土に還らない物や焼却できない物は最終的に何処かへ埋めてふたをしなければなりません。

そして埋め立てられたみんなのゴミからは必ず健康にも環境にも有害な化学物質が発生して、土や水や空気を汚します。

環境を汚さない、水を守る、自然を守るのであれば、私達一人一人が毎日の消費選択を改めなければ根本的な問題解決にはなりません。

その為にプラスチック製品やペットボトルの消費を控えたり、洗剤や柔軟剤やシャンプーを化学物質を含まない製品に替えたり、環境を汚さずに生産された食品を選ぶ等、今日から取り組める事は沢山ありますし、私達一人一人がもっと本気で今日から取り組まなければ、子供達の健康も、美しい水も自然も、守るどころか手遅れになる日がそう遠くない内に来るでしょう。水は命の源、地球上の全ては同じ水で繋がっている。

そんな意識を忘れずに持ち続けて頂きたく、『ふるさとの水を守る会』を通じて皆さんの身の周りの出来事にも目を向けるきっかけにして頂けたらと思います。

『ふるさとの水を守る会』www.furusatonomizu.com(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 56

2024.02.07

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第44回『 先ず、自分自身が変わらなければ 』

全国のあちらこちらでオーガニック給食を実施しようという動きが加速しています。

千葉県いすみ市で全国に先駆けて学校給食の米飯を100%有機米に変え、「やれば出来る」事が実証された事を契機に、他の自治体でも市民主導で行政への働き掛けが強まって、年に一日からでも、一週間からでもという形で、少しずつ、しかし着実に学校給食でオーガニック食材が使われる様になってきました。誰も学校給食が100%オーガニックに変わる事を望まない方はいないと思います。

心も体も育ち盛りの時期にある子供達には毎日の学校給食が果たす役割は本当に重要です。

家庭の事情で満足な食事をとれない子供達を守る事にも繋がりますし、更にはいよいよ完全に行き詰まりつつある日本の農業、特に稲作農家の方々を救う力にもなります。

子供達の健康のため、日本の農業の未来のため、そして自然環境のためにも、一日でも早く、一食でも多くオーガニック給食が実施される様に私達も積極的に動かなければなりません。しかし私はここで一つ疑問を投げ掛けたいと思います。

「子供達に少しでも安全な物を食べさせたい」という想いで多大な時間と労力を費やしてオーガニック給食の実現に取り組む前に、どうして先ず最初に毎日の食卓で少しでも安全な食材を子供のために選ばないのでしょうか?

どうして家庭では健康を損なう様な食品を子供に与えて平気でいられるのでしょうか?たとえ学校給食が100%オーガニックに変わったとしても、家庭でコンビニ弁当・スーパーの惣菜やスナック菓子を食べさせていたのなら、子供達の健康は決して守れません。

経済的・社会的な事情でオーガニック食品を揃える事が難しい家庭の子供達を守るために学校給食が大きな助けとなる事は間違いありませんが、しかしより日常的にオーガニック食品に手が届く筈の家庭であっても積極的な消費選択が殆どされていない様に思えてなりません。

学校給食が100%オーガニックに変わる日まで5年、10年と待たなければなりませんが、今日の夕飯、今日のおやつなら直ぐにでも変えられる筈です。

どうして子供達を守るために直接的に自らの判断と行動で出来る取り組みを、多くの方が自身の生活の中ではしようとしないのでしょうか?

そしてその需要の低さが結果的に有機農業が未だ全体の1%にも満たない現状を生み出しているのではないでしょうか。これは『食』の問題に限った事ではなく、原発の汚染水で海を汚す事に反対であるのなら、先ず自らの生活排水で水を汚さない様に取り組む必要がありますし、農薬や化学肥料を撒いて環境を汚すなんてけしからんと言うのなら、先ず自らが環境を汚さずに生産された物を消費する事が必要です。

そして神仏に手を合わせて家族や大切な人の健康や幸福を願うのなら、先ず自らが彼等の健康や幸福のためになる様に出来る限りの事をして初めて「神頼み」をする資格を得られるのではないでしょうか。

先ずは自分自身に矛先を向ける勇気を持ち、その痛みを乗り越えられたらきっと、日本はもっと良い国に、自然にも子供達にも優しい国になる筈です。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 55

2024.01.10

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第43回『 子供達に日本もパレスチナもない 』

世界に目を向けても、日本国内に目を向けても、地元の小さな地域に目を向けても、あらゆる分野において深刻な問題が山積みです。

パレスチナ自治区の民間施設や市民に対するイスラエル軍の無差別攻撃や虐殺行為に毎日毎分胸を締め付けられ、国連の機能不全や米国追従で物言わぬ日本政府への情け無さと憤怒で腹が煮えくりかえります。

唯一の被爆国である日本こそ世界の先頭に立って戦争を止めに入る働き掛けをしなければならないのに、国会では裏金だ派閥だと極めて個人的な下らない問題に終始している有り様です。

測り知れない恐怖と緊張の中、今まさにガザの子供達が見ているイスラエル兵の悪魔の姿とは、まさに過去の戦争下に中国や朝鮮の市民が日本兵に観た悪魔の姿と同じでしょう。沖縄では米軍基地の拡大やミサイル配備が着々と進み、「有事」に先ず戦場となるのは間違い無く沖縄です。

観光地やリゾートとしてしか沖縄を知らない私達も、観光名所となっている島々や美しい珊瑚の海辺で戦争当時に何が起こったか、どれだけ悲惨な状況であったかを知れば、現地の方々の心の奥に潜む悲しみに気付く筈です。

先日、屋久島で墜落したオスプレイは元々、他の軍用機に比べて事故率が極端に高く、更に日本で運用されている機種は型落ちの旧式です。

それが日に何度も沖縄の上空を飛び、私がいる木更津の空でも時々轟音を響かせますが、市民の頭の上に落ちたら誰が責任を執るのか。福島の原発問題も2011年の事故以来、何の解決にも向かっていません。

被災者には半ば泣き寝入りを強要し、手に負えない放射性廃棄物は全国に拡散、海へ垂れ流し、事故から12年を経た現在でもメルトダウンした原子炉から取り出せたデブリはたった耳かき一杯分。

それでも地震大国日本で稼働年数を延長して再稼働が進む老朽化した原発。地元地域、特に山間部では山が荒れ、森が荒れ、生態系が崩壊し、虫達は異常を報せ、動物達は決死の想いで人里へ下りて来るのに、それでも山を崩し、ダムを作り、農地には農薬や除草剤を撒き散らし、家庭からは洗剤や柔軟剤、シャンプー等で化学物質に汚れた生活排水を流し続ける私達・・・。

子供達を守ろう、自然を守ろうと言いますが、私達はもう守るべき子供達の健康も、守るべき自然環境も既に失っています。

若し貴方が本気で何かを、誰かを「守ろう」と思うのなら、貴方自身の手で守るべきものを新しく生み出さなければなりません。

ガザの子供達の上に爆弾を落とし、無慈悲に銃口を向けて平気でいるイスラエル兵が悪魔なら、音も臭いも無い農薬や食品添加物や化学物質を体に悪いと知りながら我が子に孫に与えて平気でいる私達日本人も同じく悪魔なのではないでしょうか。今期、私の田圃で稔った稲穂は殆ど収穫直前の数日の内に鴨の大群と猪豚の胃袋に、畦に実った大豆は猿の胃袋に納まりました。昨冬、地道に立てた畦は猪豚が掘って真っ平らに。

生活と命が懸かったオリーブの木を切り刻まれてもまた新たに苗を植え、我が家を何度爆撃されても新たに家を建て続けるガザの人々を想えばそれが何でしょう。

ちっぽけな田圃からパレスチナと日本の子供達に祈りつつ、私は足元から出来る事に取り組みます。(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 54

2023.12.01

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第42回『 子供達のために大人が変わる勇気を 』

自然環境のために、子供達の健康のために動き出そう、少しでも何かを変えて行こうとする度に、大人の口からは「難しい」と云う言葉をよく聞きます。

「今、直ぐには難しい」「分かっては居るけれど難しい」「それぞれの事情や立場を考えると難しい」等々・・・。

私にはその「難しい」と云う言葉が、自分自身の生活行動や消費選択を変えなければならない事や、日々の生活の中で自分自身が変わらなければならない事と向き合いたくない、考えたくないと云う大人の言い訳に聞こえます。

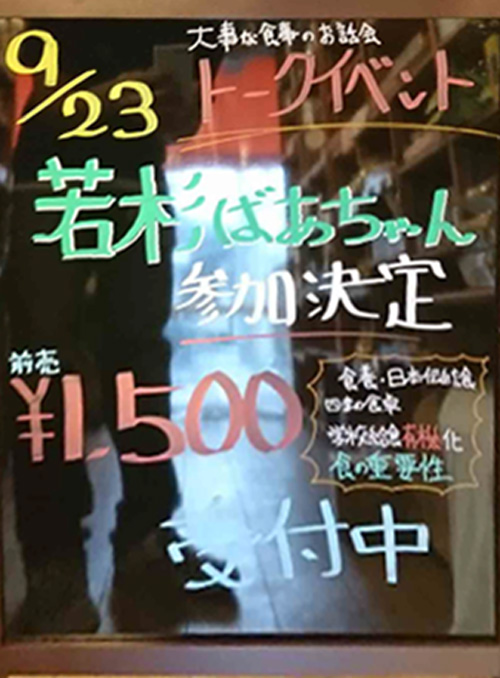

その「大人の事情」のツケを払っているのは、アトピーやアレルギー、喘息、自閉症や発達障害に苦しむ子供達の心と体です。10月31日に衆議院会館大会議室で催されたデトックスプロジェクトジャパン主催のシンポジウム『なぜ日本だけ農薬が増えていく!?ネオニコチノイドとグリホサートの最新事情』に参加しました。

農薬が生態系や人体、特に子供達の発育や健康にどの様な影響を与えて居るのかを第一線で研究されて居る方々が登壇され、皆さん一致して「農薬の使用を直ちに止めなければ子供達の将来の健康も豊かな自然環境も無い」と云う想いが伝わる内容の講義でした。皆さんも御存知の「あきたこまち」を2025年にゲノム編集品種「あきたこまちR」に全量変えてしまおうと決定して物議を醸して居る秋田県ですが、その『米処』秋田市では水道水からネオニコチノイド系農薬が検出されました。

従来の農薬と比べて「より長く、よりよく効く」から農家の農薬散布の負担を軽減出来るとして国を挙げて推奨しているネオニコチノイド系農薬ですが、その神経毒性が生態系や人の脳神経に深刻な悪影響を及ぼす事が解り、海外では予防原則に基いて使用禁止や規制強化に動いて居ます。しかしただ日本だけが海外で売れなくなったその農薬を、製造元の化学薬品会社の要望で買い入れ、あろう事か日本の残留農薬基準を緩める事までして受け容れて居るのです。

農業排水(田圃や畑から直接に川や用水路へ排出される水)には特に国の規制が無いそうで、田畑で散布された農薬や除草剤は直にその自然環境へと流れ込みます。

ですから水道水を河川から汲み上げて居る地域では、浄水場を介しても取り除けない化学物質が水道水に残留する訳です。

この秋田市の事例は決して対岸の火事ではなく、全国的にその農薬の使用を促進しているのですから、私が居る木更津市も然り、河川から浄水を汲み上げて居る地域では「調査をすれば」何処でも同じ結果が出るでしょう。国も県も市町村も「国の基準では問題無い」と言い、私達大人もそれを鵜呑みにして「大丈夫」だと判断してしまったら、いったい誰が子供達の健康を守るのでしょうか?水道水の問題に限らず、コンビニやスーパーで売られて居るあらゆる野菜や果物、惣菜や加工食品には今、貴方の子供や孫が直面して居る体や心の不調を惹き起す原因になって居る農薬や化学物質が間違い無く残留して居ます。

今日からそれを買わないようにする事は「難しい」事でしょうか?

子供達の健康のために消費選択をする事は「難しい」事でしょうか?貴方自身のためには変われなくても、子や孫のためになら変われる事、変わらなければならない事がある筈です。

子供達のために私達大人が変わる勇気を持ちませんか。(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 53

2023.11.01

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第41回『 大人が諦めてはいけない 』

先日、やさい村40周年記念の催しに二日間、参加させて頂きました。

久し振りに御会いした方から温かい言葉を掛けて頂いたり、やさい村スタッフの時分には電話でのやり取りだけだった方に初めて御会い出来たりと、皆さんとの繋がりがより深まった様で嬉しいです。

又、普段はなかなか聞く事の出来ない生産者や様々な分野の方々の御話を直接に聴かせて頂いて、とても学びの多い有意義な時間を過ごしました。皆さん各々が独自の感性と角度から観ている世界を御自身の言葉で語られていた姿にも、其れを真剣な眼差しで聴いていた方々の姿にも、世の中をもっと良い方向へ動かしたいという様な共通の想いを感じ、開場は一体感と安心感に包まれていました。

私も少し時間を頂き、いつも通信で書かせて頂いている自然環境や生態系、子供達の健康に就いて自分の考えを話させて頂きましたが、理解や共感を直に示して下さる方々を目の当たりにして、想いを同じくする仲間は沢山いるという事を実感しました。

やさい村では大友村長が長老に、新野店長が代表になると世代交代が発表されましたが、それは生産者・消費者に拘らず、どの分野に於いても重要で深刻な課題です。

世の中に『良い物』を提供し続けて来た生産者や販売者が後継者を得られるかどうか、それを受け取って来た消費者がその『良い物』を子や孫へきちんと伝えられるかを皆で真剣に考える必要が有ります。

そして受け渡す側も受け継ぐ側も出来得る限りを尽くさなければ、遠くない将来に自然環境や人間社会を壊す物、子供達の健康と未来を奪う物で世界が埋め尽くされてしまいそうです。特に私達消費者が目先の安さや便利さに左右されず、少しでも地球を汚さずに作られた物、今後環境を汚す心配が無い物、労働者・生産者の権利を損なわずに作られた物、動物や生き物の命に少しでも配慮して生産された物、子供達の心と体の健康を傷付けない物を積極的に選ぶ事が本当に大切ですし、そういう物を作る生産者や販売者の力になる為にも、消費するだけで終わらせずに自分なりに発信したり広めたりする事も重要です。

そして「どうしてそれを選ぶ必要があるのか」を子供達に今から伝えて行けば、きっと彼等は世の中の為、地球の為になる物を「当たり前に」選べる様になるのではないでしょうか。

世界を見渡しても、日本国内へ眼を向けても、悲しみや憎しみに充ちている部分の方が圧倒的に多く感じてしまう様な現代社会ですが、決して私達大人が諦めてはなりません。

戦争を経験された方には子や孫に二度と同じ経験をさせない様に、農薬や化学肥料や食品添加物を含んだ食品を自ら食べ、食べさせてしまった為に子や孫がアレルギーやアトピー・喘息になってしまった方には次の世代の子供達が同じ苦しみを持たずに生まれて来る様に、私達大人が努めて変わらなければならない事、変えて行かなければならない事を、一緒に考え、見出して行動に移し、子供達に伝えて行きましょう。

希望の無い社会が現実ならば、私達自身の力で希望を生み出して一つずつ増やして行けば良い。

今からでも私達に出来る事は目の前に沢山有ります!!(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 52

2023.10.11

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第40回『 田圃から久々の近況報告です 』

やさい村通信に記事を寄稿し始めて40回目となりました。

最初の頃は余白を埋めるのが大変でしたが、最近では溢れてしまった言葉を限られた文字数にどう収めようかと毎回、苦心しています。

通信をよく読んで下さる方には、見開きページ右下部分の黒文字の圧迫感が強いのも、もうおなじみかも知れません・・・。本当はいつもほのぼのとした内容で分かり易い記事を書けたらなあと思っているのですが、日本の『農』や『食』や自然環境の現状を知れば知るほど、又、私達大人の手で自ら子供達の健康を傷付けてしまっている現実を見ると、様々な問題を何とか一人でも多くの方に知って頂きたい、そして子供達が少しでも健康で元気に暮らせる日本になる様に動いて頂きたいと、どうしても熱が入ってしまって気楽に読めない記事になる事も屡々あるかと思います。

それでも読んで下さる方、声を掛けて下さる方、本当に有り難う御座居ます。千葉で田圃作りを始めて3期目、稲の生育は思い通りとは言い難いですが、昨年度の全滅に近かった状況と比べれば進歩しているのではないでしょうか。

2年間、辛うじて種を繋ぐだけだった品種も少しは食べられそうですので味比べが楽しみです。

全部で7品種を植えましたので、やさい村へも届けられたら嬉しいです。田圃の生き物は年を重ねる毎に種類も数も増えてきていますが、在来種にも外来種にも居心地が好い様で、今年は牛蛙(ウシガエル)がかなり増えています。

1匹や2匹なら生き物いっぱいの環境では大した影響が無いのですが、増え過ぎると問題です。

豊かな生態系を壊してしまう程の大食漢、何でも食べる雑食なので可能な限り捕獲・隔離していますが、増える速度の方が優っていて他の生き物達が心配です。もう一つ危惧している事ですが、先日に関東を通過した台風の豪雨で、田圃の用水路へ水を引くために設けてある川の堰が崩壊してしまい、復旧には相当の時間が掛かりそうです。

現在は用水路の中途にある市の井戸から水を流して頂いているので収穫までは乗り切られそうですが、それも10月末までとの事。

一年中、水を湛えて田圃の中の生態系を途切れさせない目的がある私の田圃に執って、用水路から水を引けないのは厳しい状況となりますが、諦めずに対策を練っています。10/14(土)・15(日)は、やさい村40周年記念の催しが開かれます。

私もスタッフとして、ミュージシャン(!?)として両日に参加させて頂きますので、是非、皆さんにも参加して頂いて、御会いできたら嬉しいです。『農』も『食』も自然環境や子供達の健康も、過去最悪と言っても言い過ぎではない程に危機的状況にあって、将来への希望を見出だす事が難しい今日ですが、未来の日本に負の遺産ばかりを残す「情けない大人」にならないために、皆で知恵を出し合って少しでも良いバトンを子供達に渡せる様に、共に力を合わせて動きましょう!!

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 51

2023.09.01

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第39回『 先ずは知ろう、ネオニコチノイド 』

今や農薬大国と言っても言い過ぎではない私達の日本で、この十数年ネオニコチノイド系農薬(通称ネオニコ)の使用が増え続けています。

神経毒性が強く脳内の神経伝達を侵してミツバチが巣に帰れなくなったり、大量死に繋がる事、又、人体への影響(特に乳幼児や子供への影響)が大きい事が分かり、海外では使用の禁止や緊縮の流れが続いています。しかし農薬としての質は水に浸透しやすく、根から吸収されて内部に残る事で毒性の効果が長く続いて散布回数を減らせるという事もあり、国を挙げて推奨しています。

農作物では米・野菜・果物・茶とあらゆるものに使われ、日本の農作物の農薬残留量が諸外国の基準値を超えるために輸出できない事態にもなっています。

それにも拘らず日本では更に使用を薦めようと自国の基準値を緩めている状態ですから、一人一人が知識を得て気を付けるしかありません。

私が移った木更津市でも残念ながら水稲の農薬空中散布にネオニコが使われた事が分かり、行政への働き掛けをしていかなければなりません。家庭菜園なら自身で散布しなければ大丈夫だと思っても、ホームセンター等で種や苗を買えば、種子消毒や苗床の殺菌・除草でほぼ間違い無く何らかの農薬が使われています。

それがネオニコ系なら成長して実った野菜や果物にも残留していて口に入りますので、結局は種選び・苗選びから農薬が使われていないものを選ぶ必要があります。乳幼児や子供への影響では自閉症や多動性障害、先天的異常、記憶力や知能の低下、落ち着きがないとか情緒が安定しない、集中できない等の行動に表れたり、アトピー・喘息・アレルギー等の症状を惹き起す要因になります。

ネオニコは発達段階の脳に大きな悪影響を及ぼす事が分かっていますので特に注意しなければなりませんし、本当は絶対に子供達の口に入れさせてはならないものなのです。農薬の他にも家庭用殺虫剤やシロアリ駆除、ペットのダニ・ノミ取り、住宅の建材にまで幅広く使われているネオニコですが、手にした商品に「ネオニコチノイド」と表記されてはいません。

ネオニコとはネオニコチノイド系化学物質(アセタミプリド・チアクロプリド・チアメトキサム・イミダクロプリド・クロチアニジン・ジノテフラン・ニテンピラム)の事で、さらにネオニコではないけれど同じ様に神経毒性がある類似型の化学物質(スルホキサフロル・トリフルメゾピリム・フィプロニル等)があり、それ等を有効成分としている農薬がネオニコ系と称されます。

上記の化学物質を知っていれば商品の成分表を見て判断できますが、農業者でさえ自身が撒いている農薬がネオニコ系だとは知らずに使っている場合も多く、一般には周知が行き亘っていません。通信に書かせて頂く私の記事には毎回の様に「農薬」という言葉が出てきます。

「またその話か・・・」と思われる時もあると思いますが、それ以上に私自身が「今回もまたこの言葉を書かなければいけないのか」と気が滅入ります。

しかし日本の農業と自然環境に関して、更には食と子供達の健康に関する酷い日本の現状を見れば、苦しくても向き合い、ちっぽけな力でも発信していかなければと思います。

農薬なんて必要のない世の中を子供達に受け渡すためには、皆さんの一人一人の知恵と力が必要です。(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 50

2023.07.31

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第38回『 誰が、子ども達を守るのか? 』

やさい村通信に書かせて頂いている記事の中で、何度も何度も時にはしつこいくらいに私が御伝えしている事、読んで下さる皆さんの中の一人でも多くの方に気付いて頂きたい事、それは、目の前の多くの子ども達が今、苦しんでいる心と体の問題に『食』が大きな悪影響を与える要因になっているという事です。

そして私達多くの大人が、御父さん、御母さん、御爺ちゃんや御婆ちゃんが、それを知らずに自らの選択で我が子の、我が孫の健康を損ねさせている事に気付いて頂きたいという事です。「余計な御世話だ」「他人の家の事に口を出すな」と思われる方の気持ちも十分に承知しています。

それでも何とか伝えたい、気付いて動いて頂きたいと思って発信し続けるのは、もうこれ以上、大人の無関心の代償を子ども達の健康被害で払う事を許せないからです。国や行政が残留農薬の基準を緩めて「もっと使え」と推奨し、食品表示から「遺伝子組み換え」を除外し、ゲノム編集食品をどんどん取り入れ、海外の何倍もの種類の食品添加物を許可し、有機JAS規格でさえ日本では抗生物質・ホルモン剤・遺伝子組み換え飼料を与えた牛・豚・鶏の動物性肥料や、遺伝子組み換え作物の油粕の使用を認めるなど、全く子ども達の健康を守る事は後回しの政策ばかりです。

それを知らず無関心の私達大人が、曾祖父母の世代から少しずつ食べ始め、祖父母の世代で徐々に増え、それを少なからず体内に受け継いで生まれた私達、親世代が幼少期から食べ続ける事でアトピーやアレルギー、キレる子や落ち着きがない子などと耳にする事が多くなり、そして農薬や化学肥料、化学調味料や食品添加物を体にいっぱい溜めこんでしまった私達から生まれて来た現代の子ども達が、生まれながらに重度のアトピーやアレルギー、発達障害・自閉症・虚弱体質などを抱えて生きなければならない時代になってしまいました。

将来、その子ども達が愛する人と結ばれて、新たに生まれて来る次世代の子ども達の心と体は、果たしてどうなってしまうのでしょうか・・・。それでも未だ無関心な私達大人が、自身が食べたいもの、子どもが食べたいというものを何でもかんでも与え、病院へ行けば治ると信じて薬を貰い、小さい体に更なる負担を掛け続けるのなら、いったい誰が子ども達の健康を守るのでしょうか?子ども達に自ら学べと言うのでしょうか?

国も行政も、学校も保育園も、近所の大人・友人・知人・ママ友も、祖父母も親も家族ですら、子ども達の健康を守れない。

それならば私にできる限りの事を直接的に子ども達にして上げたい、少しでもして上げなければというのが私の一番の想いです。余計な御世話と言われても、厚かましくて嫌われても、それが少しでも子ども達の健康に繋がるのなら私個人の事なんてどうでもいい事です。

又、もしそう思われる方にはどうか子ども達の健康と『食』との関わりについて、御自身で改めて見つめ直して頂きたいと心から願うばかりです。(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 49

2023.07.02

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第37回『 物言わぬ自然から聞こえてくる物 』

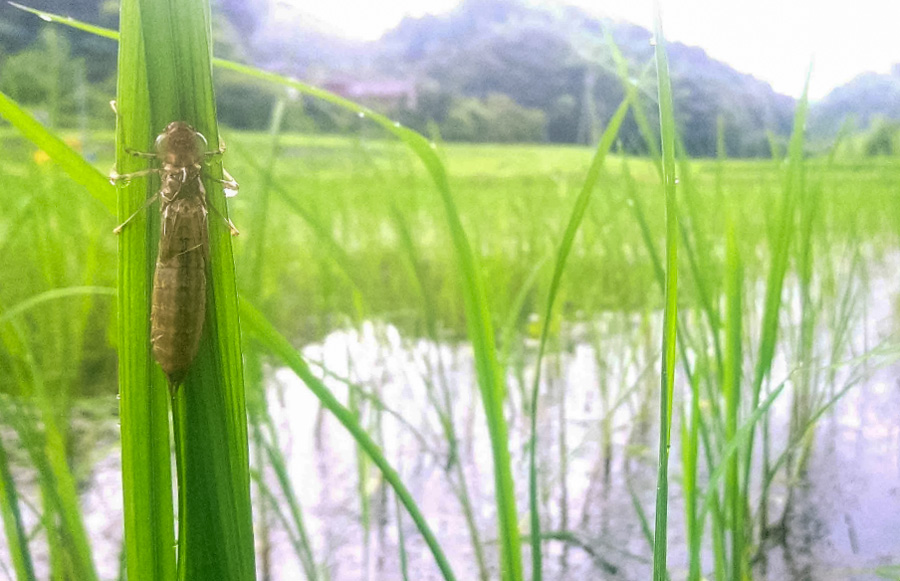

化学合成肥料や農薬・除草剤、有機JASで使用が許されている農薬や資材、動物性肥料やその他の肥料を使わずに、年間を通して一日も水を抜かないで管理を続けている田圃が3年目の夏を迎えようとしています。

昨年は田植え前の管理につまずき、小水葱(コナギ)という水草がびっしりと田圃を埋めつくし、その水草をむしり取りながら苗を植えるという大変な思いをしました。

今年は、切れなくなったノコギリの刃をレーキに取り付けた『ノコギリホー』なる道具を自作して、泥の表面をひっかくように小水葱も一緒にけずり取るという作業が功を奏し、今のところは水草に覆われる心配はなさそうなので、「コナギ農家」にはならずに済みそうです。2月中旬の山赤蛙(ヤマアカガエル)の大合唱に始まり、春へと移るにつれて東蟇(アズマヒキガエル)、シュレーゲル青蛙、森青蛙(モリアオガエル)、日本雨蛙(ニホンアマガエル)と続き、途切れる事なく蛙の産卵が続いています。

昨年から特定外来種(主に海外から人為的に持ち込まれ、野生化して既存の生態系に大きな影響を及ぼす種)の牛蛙(ウシガエル)が増えつつあって、ウッシーに罪は無いのですが捕まえて隔離したり、卵を見付けたら孵化する前に取り除いたりもしています。蜻蛉(トンボ)は今年も既に10種類ほど見る事ができて、夏を過ぎれば更に増えるはずです。

特に黄糸蜻蛉(キイトトンボ)と大青糸蜻蛉(オオアオイトトンボ)は、畦を一歩進むと10匹も20匹も飛び立つほどに多いのですが、羽化したばかりの大青糸蜻蛉は人に対して警戒心がほとんどなく、自ら人の体や洋服に停まってじっとこちらを見つめる姿が何とも愛らしいです。そこで最近よく田圃へ遊びに来てくれるようになった近所の小学生と、畦を端から端まで歩くうちに何匹のオオアオちゃんが体に停まってくれるかを比べる『どっちがオオアオちゃんに好かれているかゲーム』を考えたのですが、何度やっても私が一番多いのはいつも田圃にいるからなのか、体が大きいからなのか・・・。

小学生にどうにか「勝ち」を譲ってあげたいですね。私にはその子と年下の子がよく遊びに来てくれるようになった事が心から嬉しいのです。

昔は当たり前だった「身近に生き物が沢山いる場所がある環境」を田圃が叶えてくれたからです。そして色々な生き物を通して沢山の話をしたり、気持ち悪がっていた蛙を「何だか可愛い、好きかも!」と言い始めてくれたり、好きになった生き物にあだ名を付けたり、人間だけでなく生き物の気持ちだって考えてあげられる事に気付いてくれたりするのを見ていると、豊かな自然環境が子ども達の日常の中にある事がどれだけ重要で、そういう環境こそが子ども達には本当に必要なんだという事を改めて痛感します。

私達大人も美しい自然から遠ざかる事長きに過ぎて、忘れてしまっている大切な事、思い出してもう一度考え直したり、新たに学ばなければならない事が沢山あるように思います。

そしてそれはきっと、教室でもセミナーでもワークショップでもなく、身近にある自然に眼差しを向けさえすれば、自然がそっと教えてくれる事なのではないでしょうか。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 48

2023.05.31

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第36回『 手のひらは畑 』

コロナウイルス流行の後はどこへ行っても「手の消毒」が当たり前になりました。

それ以前からもテレビCM等では菌やウイルスと呼ばれる物が全て「悪者」扱いされて、除菌・消毒をしなければならないものという強い印象を与えられていますね。

もちろん皆さんはそれを善かれと思って一日に何度も何度も消毒していると思います。

ですが特に子供達に過度な消毒をさせる事に関して改めて考え直して頂きたく、一つの例えを御話ししようと思います。先ず手のひらを開いてじっとのぞいて見て、そこが一枚の畑だと想像してみてください。

畑には大根・ニンジン・キャベツ等、大好きな野菜が大切に育てられています。

その畑には数え切れない程の虫達が常に暮らしていますが、分かりやすく100種類としましょう。

その100種類の虫の中に、2種類だけ、野菜をかじって枯らせてしまう「害虫」がいます。

しかしその害虫を退治して野菜を守ってくれる「益虫」も8種類います。

さらに10種類の虫は、とても栄養があるフンをして畑の土を元気にしてくれます。

そして残りの80種類は野菜よりも「雑草」や花の蜜の方が好きだったり、ただあなたの畑の居心地が好いから住んでいるだけの虫達です。

しかし8種類の「益虫」では何か頼りないので、「害虫」を確実に退治するために農薬をまく事にしました。農薬をまいた次の日に畑へ行ってみると、見事に1種類の「害虫」を退治できましたが、もう1種類には全くききませんでした。

そしてなんとそれだけでなく、8種類の「益虫」も、畑の土を元気にする10種類の虫達も、何もしない残りの80種類の虫達までもが農薬でみんな死んでしまっていたのです。

それから数日後、生き残った「害虫」は野菜をかじり放題、畑の土は元気をなくして野菜は弱り、みんな枯れてしまいました。見るに見かねて別の農薬をまいたら、生き残った「害虫」はやっと退治できましたが、新しく種をまいても元気がない土では野菜が育たず、1匹の虫もいない何とも寂しい畑になってしまいました・・・。

ここで言う「農薬」とはまさに皆さんが善かれと思ってやっている「除菌・消毒」です。

たった1種類の「悪い菌」を退治しようとして、手のひらを守ってくれる菌も、体に元気を運んでくれる菌も、その他の数限りない菌やウイルスをも殺してしまっているのです。

「憎まれっ子世に憚る」と言われるように、悪さをする菌やウイルスは他の者より生命力が強いのですぐに復活します。

するとそこにはもう戦える菌がいないので悪さをしたい放題。

元気を運んでくれる菌もいないので体の免疫や抵抗力が下がり、結果的には病気にかかりやすい体になってしまいます。「味噌やぬか床を子供に混ぜてもらうと美味しくなる」と言われるように、子供の手のひらや体の周りには「良い菌」や「体を守ってくれる菌」が沢山います。

それを事ある毎に過剰な「除菌・消毒」で殺してしまう事が、果たして子供達の健康で丈夫な体作りに繋がるのでしょうか。

そこを改めて見つめ直して、本当の意味で子供達の健康を守るとはどういう事なのかを皆さんにもう一度、考えて頂きたいです。(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 47

2023.05.01

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第35回『 多様性と、オーガニックと、自然 』

最近読了した「なぜ田んぼには多様な生き物がすむのか」(2020年・京都大学学術出版会発行)の中でとても印象に残った言葉がありました。

それは、失われた生物多様性を再生させる事は重要だけれど、それが必ずしも本来あるべき自然の姿を再生する事には繋がらず、逆にその地域環境に悪影響を与える事もある、という旨の内容です。現在、あらゆる分野で叫ばれ、求められている「多様性」ですが、その言葉に囚われ過ぎて何事も多様であればある程に良いという考えに陥ってしまうと、自然界においては環境破壊や遺伝子汚染に繋がるという考えに強い共感を覚えました。

やさい村通信2022年2月号で書かせて頂いた記事「オーガニックでも体を壊す!?」にも通じる部分があると感じたのですが、環境や体に良いオーガニック食材ならいつ何を食べても好いというのは勘違いで、夏野菜を冬に、冬野菜を夏に食べたり、北の食材を南の人が、南の食材を北の人が食べたり、日本では作られない海外品種を食べたりすれば、たとえオーガニック食材でも体調を崩す要因になります。

選択肢=多様性を増すために人間の都合や欲求に合わせて無理に栽培され、季節や旬から外れた物を食べ続ける事は、人間本来の健康な心と体を作る事にはならないという事を理解して、その時期にその場所にある物で済ませる「身土不二」という考え方、欲張らず足るを知る事の大切さを改めて噛み締めました。

採れる野菜が少なくなる端境期が来るのもきっと、野山の山菜や野草を採りなさいと自然が教えてくれているのだろうと思います。田圃の話に戻りますが、「多様性に富んだ環境」と「本来あるべき環境」は必ずしも一致しないという事です。

「本来あるべき環境=自然」は勿論、多様性に富んでいます。

しかしそれは自然にもたらされた多様性であって、人間が他所から何でもかんでも持ち込んで作られた多様性であってはならないのです。例えば昔はどの田圃でも当たり前に見る事ができたメダカは、農業の規模拡大と機械化に伴う圃場整備や農薬の使用によって生きられる環境を奪われ、多くの地域で絶滅危惧種に定められていますが、同じメダカでも地域ごとに遺伝子が異なるために、他所のメダカを持ち込めば在来種と混ざって遺伝子汚染が起こり、本来の生態系再生には繋がりません。

又、絶滅した地域にメダカだけを投入しても、その場所で形成されている食物連鎖を乱す事になるので、メダカ以外の在来生物にも目を向ける必要があります。

その時期、その場所にいるべき生き物を決めるのは人間ではなく自然なのです。この考えに基くならば、人間がやるべき事は特定の種を投入して直接的・人為的に多様性を増す事ではなく、地域ごと田畑一枚ごとの特色や本来あるべき風景を捉えて、自然と多様性がもたらされる環境を再生する事なのではないでしょうか。

そして私にとってそれが田圃なのです。

これ以上地球を汚さない事だけを肝に銘じ、後は自然任せ風任せ。

いつどんな生き物が自然を求めて戻って来ても好い様に、今期も田圃作りに励みます。(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 46

2023.04.01

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第34回『 脱・消費依存のために 』

「電力不足」という言葉を使い、日本には原発が必要だ、老朽化していても再稼働するのは仕方がないんだと、不安を煽って庶民に思い込ませる日本政府やテレビ・新聞・マスコミが、同じ手口で「食糧危機」という言葉を使い、日本の食を守るには遺伝子組み換えやゲノム編集が必要だ、素晴らしい技術なんだと私達に信じ込ませようとしています。

それなのに4月から食品原材料の「遺伝子組み換えでない」表示をさせない様にするとは矛盾も矛盾、国のやり口は相変わらずに姑息極まりないですね。

先日、コオロギ食なんていうものが報じられた事を知った時には開いた口が塞がらず、日本の大人は何を考えているんだと本当に情けない気持ちになりました。

疲弊しきった日本の農業を全く立て直そうともしないで、訳の分からない不自然な食品ばかりを国民に食べさせようとするのですから、将来、日本で食糧危機が起きるのならば、それは起きるのではなく日本政府が自ら「起こす」のです。

食糧自給率を上げるどころか、「米を作り過ぎるな」と収量を制限する減反政策を強制し、農家を経済的に追い込む様な政策ばかりをうち、離農者と休耕田を増やし続け、農業を夢も希望もない仕事にしてきたのは明らかに日本の政治の責任です。

しかし「農」と「食」について深く考えもせず、悪政に流されるがまま生活がどっぷり「消費依存」に浸かってしまった私達、生産者と消費者の責任でもあります。最近でもよく耳にする「フードロス削減」も今回の「食糧危機」も、生産者と消費者が「大量生産・大量消費」社会に依存し過ぎた結果です。

この問題を解決するためには、私達一人一人が現在の生活習慣を見直すところから始め、又、その依存を未だに加速させるばかりの日本の悪政に歯止めを掛けなければなりません。変える事で、美しい草花や愛着ある生き物をもう二度と見られな不要な物は生産せず、不要な物を消費せず、必要な分だけ生産し、必要な分だけ消費する。

何でも買って済ませる消費依存型の現代生活とは違い、昔は当たり前だった自給自足型の「足るを知る」庶民生活が営まれていた百姓時代こそ、国民一人一人が本当の意味で自立していた社会だったと思います。自ら衣・食・住を生み出す能力がある事が、何があっても生きていける生活を築く基本なのです。

個人がそれぞれに自立した衣・食・住を確立している社会では「買う=消費」行動よりも「作る=生産」行動が圧倒的に上回ります。

中でも「食」は最も重要な部分ですが、もし私達一人一人が「食」についてもっと考え、個人の生活の中で変えられる事を実行していけば、それが実は日本社会が抱えている深刻な問題、自然環境や生物多様性の問題、健康や医療の問題、貧富格差の問題、少子化や過疎化の問題等、様々な分野の問題を解決する鍵になる筈です。先ずは種を播くところから始めましょう。

春は正に絶好の季節です。家族や子供達の口に入るのですから、オーガニックで固定種や在来種の種を。

自分が食べるものを自らの手で生み出せた時の喜びを、子供達にも是非、知って欲しいです。消費に依存し過ぎない自立した生活を目指して、小さな事から少しずつ一緒に取り組みませんか?

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 45

2023.03.01

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第33回『 何故、田圃なのか? 』

私が移り住んだ千葉県木更津市では、現職の渡辺市長が先頭に立「米を作りたくて田圃を始めたんじゃないんです」と言うと、誰の頭の上にも「???」と浮かぶのが見えます。

それは無理もありません、米を作る以外に田圃の目的なんてないだろうというのが当たり前の考えですから。

特に農家を営んでいる方には「何を馬鹿げた事を」と思われてしまうのも当然です。

でも本当に、真剣に、私は稲を栽培するために田圃を始めたのではないのです。かつて「瑞穂の国」と称されていた美しい日本で、誰もが日々の暮らしに密接な関わりを持っていた田圃という場所。

農薬も化学肥料も農業機械もなく農家がまだ「百姓」と呼ばれていた時代に、あらゆる知恵をふり絞りながら連綿と続けられてきた田圃での百姓仕事が、水を清め、土を豊かにし、生物に驚異的な多様性を与え、自然が生み出す以上に春夏秋冬を作り出していたなんて、百姓自身はまったく考えもしませんでした。田圃に雪が積もらない様に冬も水を入れる事で、小さな生き物の越冬を助けたり、渡り鳥の餌場や休息地になったり、春先に蛙に産卵場所を与えたり、又、こまめに畦の草刈りをする事で、蛍の居場所を作ったり、彼岸花を綺麗に咲かせたり、生き物や草花の種類を増やしているなんて、誰も気付いていませんでした。

生活のために田圃を作り、米を採る。百姓仕事は当たり前の事。

その当たり前の仕事をきっかけに映し出される風景も、生き物の姿も、全て当たり前の生活の一部。

まさか自分の仕事によって目の前の美しい自然が作られているなんて想像もせず、ましてそれを守らなければいけないとか、いつか失われてしまうなどという想いには至らなかったのです。農薬や化学肥料を使う事、大きな機械を入れるために圃場を作り変える事で、美しい草花や愛着ある生き物をもう二度と見られなくなるという事を全ての百姓がもし知っていたら、きっと多くの方々がその一歩を踏み出すのをためらったのではないでしょうか。

田圃は6000種類以上の命が関わる場所です。

水陸問わず様々な生き物が登場する舞台であり、水を清める濾過装置でもあり、川の氾濫を防ぐダムでもあり、夏の熱風を冷ますエアコンでもあり、冬は水の生き物のふとんにもなる。

何よりも稲作は先祖代々、人々の心と日本の原風景を育んできました。

そして、その田圃という場所には人間の手仕事がなくてはならないのです。「藝術」というものが、自然がなし得る以上の美しい作品を人の手によって生み出す作業だとするならば、田圃とはまさに自然がなし得る以上の美しい自然を人の手によって生み出す藝術行為だと私は思っています。

「人が田圃を作れば、世界はもっと美しくなる」そして田圃こそが、私達が現在抱えている環境問題、生物多様性、持続可能な社会、食糧危機、子供達の心と体の健康など、ありとあらゆる難問を解決へと導く重要な鍵になると確信しています。

だから今こそ、日本人は一から田圃を作る必要があるのです。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 44

2023.02.01

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第32回『 大人がモタモタしている間に 』

私が移り住んだ千葉県木更津市では、現職の渡辺市長が先頭に立って「オーガニックシティ木更津」というスローガンを掲げ、あらゆる分野において「オーガニックなまちづくり」の実現に取り組んでいます。

その一つが学校給食をオーガニックにする試みで、先ずは2026年までに給食の米飯を100%有機米にするため、現役の稲作農家に有機農家への転換を促したり、有機栽培の新規就農者への支援に力を入れています。

庶民の健康や生活を全く顧みない現在の日本政府の悪政によって、多くの家庭が貧困の度合いを増す中で、一個300円の有機米おにぎりなんて買えない、遺伝子組み換え米に農薬がかかったスーパーのおにぎりを、タイムセールで割引きになるのを待ってやっと我が子に買い与えられる様な家庭が少なからずあるのも事実です。

そこで原価が割高な有機米を行政が買い取り、給食として少しでも多くの子供達に食べてもらおうという学校給食オーガニック化は、もっともっと多くの地域で積極的に取り組まなければなりません。

そして、子供達の健康を願う方なら誰もがこの取り組みに賛同し、協力して下さると思います。しかし、これは未だほんの一部の取り組みにすぎません。

もし日本全国の学校給食の米飯が100%有機米になったとしても、それは日本の全稲作農家のたった2%が作った米でしかないのです。残り98%の稲作農家が米を栽培する過程で使用する農薬・化学肥料や、遺伝子組み換え飼料・抗生物質・ホルモン剤を与えて育てられた牛・豚・鶏の動物性肥料が、どれほど自然環境を汚し、その環境下にある田んぼや畑で作られた食材・食品がどれほど子供達の健康を奪い続けているのかを知れば、学校給食だけではなく私達一人一人が毎日の食生活の中で、自らの選択によって変えていかなければならない事が沢山ある事も分かる筈です。

コンビニ・スーパー・ファミレス・ファーストフード・・・と数をあげればきりがない程、至る所に「子供達に食べさせてはいけない」食品が溢れています。

その深刻さを知ってか知らずか、たった一歩前進するためにやれ食の安全性だの、研究を重ねた科学的根拠だの、行政や企業の利害関係だのと、何年も何十年もまったく大人がモタモタしている間に、今、この瞬間にも何も知らない子供達が将来の健康と引きかえに、何でもかんでも食べさせられている事実に私はもう堪えられません。

私達愚かな大人が作る未来に、身をもって犠牲を払うのは子供達です。

私達自身ではありません。それでもあなたは子供達に何でもかんでも食べさせますか?

子供達にどんな社会を遺すべきか、そのために何を選ぶべきか、一緒に考え、少しずつ変えていきませんか。(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 43

2023.01.11

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第31回『 草の考え、虫の気持ち 』

草は常に考えている、虫は喜怒哀楽の感情を持っていると言ったら皆さんはどう思いますか?

望みを持って何かを信じたり、愛情を抱いたりできるのは人間や限られた動物だけだと思いますか?移住をして自然に包まれながら春夏秋冬を過ごし、毎日、田圃の沢山の命と向き合っている中で改めて強く感じる事、それは、草は人間と同様に「考え」を持っている、虫は人間と同様に「気持ち」を持っている、草も虫も大小に関係なく各々が確固たる「意思」を持っている、しかし人間だけがそれを感じ取る能力を失ったのではないかという事です。

「この種は気温が○○度、地温が○○度で光の遮光度が○○%、水分を○○%含んだ状態になると発芽する」という様な事、生物としての構造・特徴・必要な栄養素等は、現代ではあらゆる品種において科学的に理解されています。

人間はそれを「植物的=機械的」なものと捉え、環境さえ人工的に整えれば人間の好きな様に思いのままに、育てたり改良したりできると考えています。

そして人間の都合だけを優先させて、農薬・化学肥料・雄性不稔F1・遺伝子組み換え・ゲノム編集といった物を作り出しました。ただ私達はここで大きな勘違いをしています。

とても大切な事を忘れています。

一粒の種は或る条件下で「機械的に」発芽するのではありません。

種はじっと待ち続け、環境が整う瞬間に自ら「望んで」芽を出します。

蕾は条件が揃う瞬間を待ち、己を「信じて」花開き、後世を「想って」種を実らせます。

それは彼等の「意思」であって、人間が発芽させたり、花を咲かせたり、種を実らせたりしているのではありません。地球環境において自然は四季を何度も永久的に繰り返している様に見えますが、そこには「科学的な物」や「機械的な事」なんて一つもありません。

彼等は自らの意思で常に考え、「自然の理に従って生きる事、自然の道から外れない事だけが、永く生きる最善の手段だ」という事を知っているからこそ、その季節、その場所において自らがやる可き事の最善を尽くしているだけです。

少しでも自然の道から外れた事をすれば、直ちに存在できなくなる事を彼等は知っているのです。しかしただ一種類、人類だけがその真理を忘れ、自然の道から大きく外れています。

私達が生み出して来た多くの「不自然」によって、私達自身が地球に住み続けられなくなりつつある事を、どれだけの人が自覚しているでしょうか。もう一度、自然の道へと軌道修正しなければ、「最悪」を尽くそうとしている人類は地球から追い出されるでしょう。

最近、田圃にいると飛んで来て、わざわざ私の体に停まって羽を休める糸蜻蛉(イトトンボ)の夫婦がいます。

触ろうとしても逃げず、怖れる様子もなくじっと私を見つめる彼等の眼差しは、一体、私に何を伝えようとしているのでしょうか。草の考え、虫の気持ちを分かる日が来る事を願いながら、2023年も田圃へ通います。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 42

2022.12.01

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第30回『 消費も生産も自然のため、子供達のため 』

私達の「買う」という消費行動や「作る」という生産行動の一つ一つは全て自然環境と繋がっています。

そして子供達の健康とも繋がっています。今日この日本で、「食」に絞って言えば私達が日々消費し、生産している食品の99%かそれ以上が「自然環境を汚している」食品、即ち「子供達の健康を奪っている」食品だと言っても決して言い過ぎではありません。

子供の頃にあんなに沢山見られた星がどうして見えなくなったのでしょうか?

川にいたメダカやホタルはどこへ消えたのでしょうか?

チョウもトンボも飛ばず、カエルや鳥の鳴き声もせず、田圃も畑もどうしてこんなに静まり返っているのでしょうか?清らかで美しかった海も山も川も汚れ、昔はいた筈の生き物や草花が消え、風の子・元気な子だった子供達がこんなにもアレルギーや虚弱体質に苦しんでいる事への責任は、私達大人一人一人の生産・消費行動にあると強く思います。

「美しい自然」を知らず一度も見た事がない子供達に「自然を大切にしなさい」なんて到底言えません。昔は生活の一部であった農から離れて「生産者」から「消費者」に成り下がった事で、家族や子供達、好きな草花や生き物達のためを想って農薬や殺虫剤を使わずに野菜を育てていた生産者が減りました。

その負担を別の生産者が1人で10人分、100人分、1000人分と担う様になります。

その為には農を工業化して品種ごとに大量生産しなければならず、栽培も必然的に大量の農薬や化学肥料・除草剤を使っての管理になります。現代では生産者である農家でさえ、他から種を買い、苗を買う「消費者」となりました。

そして生産性と効率ばかりを求めて生み出された「雄性不稔F1種」「遺伝子組み換え作物」「ゲノム編集」等はその最たる物です。

今あちらこちらで危ぶまれている「食糧危機」を免れる為には、自然環境を汚さずに生産された食品を消費する事、そしてもう一度、私達消費者が「生産者」になる事が必要です。

1人の生産者が1000人分の「遺伝子組み換え」野菜を大量の農薬や化学肥料・除草剤を使って栽培する事から、1人の生産者が1人分の「在来種・固定種」の野菜を農薬も化学肥料も除草剤も使わずに栽培し、自家採種する事へと変わらなければなりません。

我々の先人が当たり前に続けていた事を。農薬や化学肥料・除草剤を大量に撒き続けてきた事で、土中の微生物は死滅し、草花や小動物の多様性は奪われ、海や山や川が汚れ、異常気象が深刻化して、死んだ土壌に更に農薬や化学肥料を使って遺伝子組み換え作物を栽培するという悪循環を繰り返しています。

その先には美しい自然環境も、健康で元気な子供達の笑顔を見る事も決して出来ません。

一人でも多くの大人が、自然環境と子供達の健康の為に、今日の消費と生産から変えられる事を少しずつ変えていかなければならないのです。私は何度でも言います。

貴方が出来る「自然環境を汚さない」消費と生産を。(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 41

2022.11.03

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

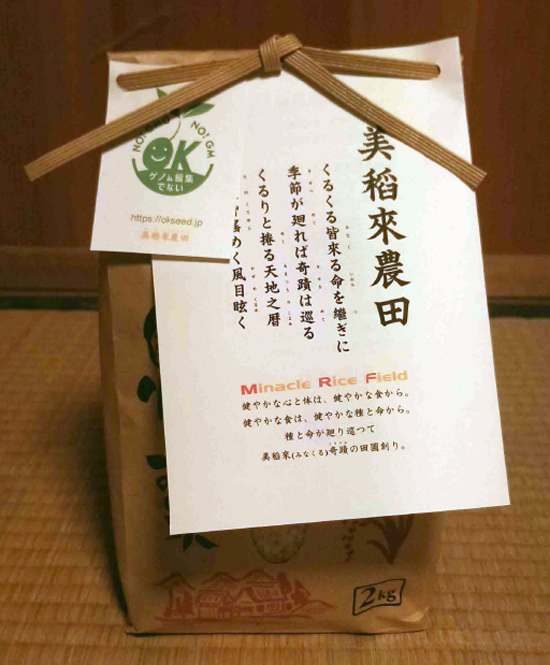

第29回『 使用も不使用も正直に 』

昨年、私の御米を手に取って頂いた方は御分かりになると思いますが、稲の栽培工程や農薬・肥料の種類や使用の有無など、出来る限り詳しく皆さんに知って頂ける様に小冊子を付けて表記しています。

スーパーや八百屋では「〇〇県産」とだけ記されている事が一般的ですし、農作物の栽培歴を詳しく表記するには、生産者も販売者も余分な手間と時間を要しますので、慣行農家・有機農家・自然栽培農家に拘らず、わざわざ冊子を付けてまで表記している方なんて殆どいません。それでも私がそこまでして栽培歴を表記するには勿論、理由があります。

それは一消費者として私が野菜を買う時に知っておきたいと思う事は全て表記する事。例えば「無農薬・無化学肥料」では私には説明不足です。

自然環境への負担を考えれば、動物性肥料や他の有機肥料の使用の有無や量も知る必要があります。又、「有機JAS認証」とだけ表記されていたのでは、日本の有機JAS規格で許容されている有機肥料や資材がどの程度使われているのか分かりませんし、同じく動物性肥料の使用の有無や量も分かりません。

例えば殺虫処理を1回して「減農薬」と表記されているAさんのニンジンと、許容されている殺虫剤を5回、動物性肥料も使用して「有機JAS認証」と表記されているBさんのニンジンが並んでいます。

店頭では「減農薬」と「有機JAS認証」とだけ表記されますので、誰もがBさんのニンジンの方が体にも環境にも優しいと思ってしまいますよね。もう一つの例は「農薬〇割減」や「化学肥料〇割減」です。

この「〇割減」は各地域の慣行栽培での使用回数が基準となっていて、又、野菜の種類によっても違いがあります。A県のキャベツの栽培期間中の農薬使用基準が80回ですと、40回に減らせば「5割減」ですが、B県のオクラの使用基準が10回なら、5回の使用で「5割減」です。

双方の農薬使用回数は40回と5回で8倍の差があっても、店頭に並べば同じ「農薬5割減」の表記。

何よりも慣行栽培の基準通りに80回農薬を使用しているキャベツは「何も表記しなくて良い」のです。「表記されている事」や「表記されていない事」の裏側には私達消費者が知るべき事が多くあります。

それは子供や家族の健康のため、自然環境のために知るべき事です。

現在は何でも「使っていない」側の生産者が「無農薬・無化学肥料」や「遺伝子組み換えではない」と記さなければなりませんが、何を使おうが使うまいが、全ての生産者がありのままを正直に表記する仕組みが出来ないものでしょうか。

胸を張って「80回です」と言える方はさておき、それに少なからず負い目を感じて40回・20回・・・と減らす努力を始める方が増えていけば、世界トップクラスの農薬使用国となってしまった日本も、農業全体としての環境負担をかなり減らせるのではないかと思います。

使用者も、不使用者も、正直に表記を!

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 40

2022.09.30

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第28回『 環境のための《買い物=消費》を 』

私達人間が何十年にも亘って汚し続け、今も日々壊し続けている自然、地球環境。

何故、異常気象といわれる程の気候変動によって日本の四季が失われつつあるのか、地震や台風の様に自然災害と呼ばれる物が年々巨大化し、河川の氾濫や土砂災害の規模が大きくなっているのか。

何故、野山は荒れ、動物も植物も多様性を失い続けるのか・・・。最近では「エコ」や「自然派」「オーガニック」「SDGs」といった自然環境のために謳われる言葉も到る所で聞くようになり、私達個人の頭の中でも少なからず地球環境への意識が高まっていると思います。

しかしそれでも地球環境悪化の速度が緩まる所か、ますます加速している様に思えてなりません。

そしてその一つの大きな要因を作り出しているのが私達自身の毎日の「買い物=消費」なのだという意識が、私達には未だ未だ足りないのではないでしょうか。コンビニでジュースを1本買う事と、森林を伐採して遺伝子組み換え作物を植え、農薬・化学肥料・除草剤を大地に撒く事が同じ事だという意識と想像力を皆さんは持っているでしょうか?

多くの清涼飲料水に使われる「果糖ぶどう糖液糖」の原料は遺伝子組み換えトウモロコシです。

その栽培過程においては多量の農薬・化学肥料・除草剤が使われていますので、土と水と空気を汚しています。ファミレスやファーストフード店で使われる食材には、環境を汚さないで生産された物は殆どありません。

エコバッグを持ってスーパーへ行っても、慣行栽培の野菜や果物、惣菜、菓子類、カップ麺、レトルト食品や冷凍食品を袋につめた買い物では全く「エコ」ではないどころか、その「買い物=消費」によって環境破壊に加担しているのです。「これ以上海を汚すな」をスローガンに東電原発事故の放射能汚染水の海洋放出に反対する運動や、山間部の水源を守るための産廃処理施設建設に反対する運動に賛同しますという方は、きっと沢山いると思います。

行政や企業に向かって声を上げる事はとても重要な事です。

そしてもし本当に「海を汚さない」という想いがあるのならば、先ずは私達自身が毎日使っている食器洗剤、風呂トイレ洗剤、シャンプーやリンス等を「海を汚さない」製品へと変えていく必要があるのではないでしょうか。例えば地域の学校給食をオーガニック化しようとする働き掛けはとても大切ですが、学校や行政、地域の農家の意識と考えを変えて実行に至るまでには大変な努力と時間が必要です。

でも今日の夕飯、明日の子供の弁当のおかずをオーガニック化する事ならはるかに簡単で、真っ先にに変えられる事だと思いませんか?人間が過去の行いを反省し、自らの手で自然と共存できる世界を取り戻すのか、それとも戦争や大災害によって人類が滅び、人間のいない自然な世界を地球が取り戻すのか、そこには私達の「買い物=消費」が大きく関わっているのだと思います。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 39

2022.08.31

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第27回『 米か、蜻蛉か 』

喜ばしい報告ではありませんが、千葉へ移り住んで2年目の今年の稲作はどうやら失敗に終わりそうです。

年始から取り組んだ手作業での田作りがなかなか思う様に進まなかった事が影響して、育苗、草取り、田植えと大事な作業が全て後手に回ってしまいました。

6月中旬の田植えを予定して播種しましたが、実際に田植えを出来たのが7月後半でしたので、田圃での稲の生育期間を一ケ月以上逃した事になります。

辛うじて7月前半に植えられた少量の農林22号は遅れながらも何とか育っていますが、残りの農林22号と他の品種は田圃にびっしり生えた小菜葱(コナギ)に埋没してしまいました。

とにかく植えられるだけ植えようと水草を掻き分けながら2反(約20a)の面積に定植しましたが、完全な徒労に終わりました。最終手段として田植え直前にトラクターを借りて数日で整地をすれば、或る程度の収穫は望める状態にできたかもしれませんが、機械を入れれば去年から繋がっている田圃の生き物達の営みを断ち切ってしまう事をどうしても許せず、現在の状況に至りました。

先ずは何としても米を、野菜を収穫しなければ生活していけないのが農家や百姓である人間です。

だから機械を使えばいいじゃないか、農薬や化学肥料を撒けばいいじゃないか、と言うのが大半の意見であり常識です。

それを思い留まったり悩んだりする必要なんて全くない問題なのです。しかし私はその考えを受け入れたくはありません。

地元は稲作で有名な地域ですが、周囲にある何千ヘクタールもの広大な田圃に輝く稲穂の上を、たった1匹の蜻蛉(トンボ)すら飛んでいない光景を見ると、これが日本の農業なら農業なんて日本から無くなってしまえばいいとさえ思います。

きっと自分の田圃で生まれ育ったであろう蜻蛉達が、空を仲良く飛び交っている姿の愛おしさを、どれだけの人に分かって貰えるでしょうか。

勿論、これまでに得た教訓を活かしつつ、私一人の知恵と能力では補いきれない部分は機械の力を借りなければなりません。

できる限り命を傷付けないと云う意味では、人力の作業であっても同じ心掛けが必要です。

先ずは目の前に存在する命への眼差しを常に持ち続け、色々な生き物の楽園でありながら、人間が生活をしていけるだけの恩恵を受けられる田圃や畑を作るために、過去の経験と今回の失敗を糧にして来期に挑もうと思います。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 38

2022.07.31

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第26回『 蜻蛉(トンボ)包囲網!? 』

田圃は冬の間も常に水を張ったままの「冬期湛水」を行なって初めての夏を迎えました。

実はこの通信の記事を書いている時点(7月後半)で漸く田植えが終わろうかという状況です。

昨年、木更津へ移住をして一年目の田植えが6月末から7月初め、今期は6月半ばを目標にしていましたが圃場整備が追い付かず、予定よりも約1ヶ月の遅れです。

果たして今年は何とか収穫を迎える事ができるのでしょうか!?それはさて措き、今、圃場で最も多い蜻蛉は夏前に一斉に羽化した塩辛蜻蛉(シオカラトンボ)です。

日中は常に40〜50匹が飛び交っています。

蜻蛉の中でも縄張り意識が高い種だそうで、外から銀ヤンマが飛んで来れば追い出そうとしたり、猩猩蜻蛉(ショウジョウトンボ)が産卵をしようとすると邪魔をしたりもします。私が初めて見た時にとても驚いた事といえば、黄色い塩辛蜻蛉の雌が水面近くで産卵をしている間、雄は雌の後ろをホバリングしながら付いて飛び、他の雄から雌を守っていたのです。

何とも健気で微笑ましいですね。そんな塩辛蜻蛉ですが、最近、不思議な行動を執るようになりました。

田圃で私の姿を見付けるなり近くへ寄って来るのです。田の中で草取りをしていたり、ただ畦を歩いていたりするだけで、いつも20匹前後の雄に囲まれます。

「私の事を仲間として認めてくれたのかなぁ」なんて呑気な事を思っていたのですが、よく観察してみるとどうやら「餌」を食べている様なのです。

私の圃場では草を綺麗サッパリには刈らず、生き物の居場所や棲処をできるだけ奪わない様に、草刈りを最小限に抑える事を意識しています。

又、農薬や除草剤は全く撒きませんので、草の陰や裏側に小さな虫達が無数に潜んでいます。

ですから私が田の草取りをしたり畦を歩いたりすると、周囲の草々から沢山の虫が跳ね上がるので、蜻蛉達はそれを「補食」するために集まって来るのでした。

私が作業の手を止めて一息着くと、蜻蛉達も近くの葉や枝に停まって羽を休めながら、こちらの様子をジッと伺います。

そして私がまた動き出すと蜻蛉達も周囲を飛び始めるという何とも面白い光景です。

手を伸ばせば届く程に近くに停まって私が動き出すのを待っている蜻蛉を見ていると、「休んでいないで働いてくれよ」と言われている気さえしてきます。

きっと蜻蛉も自分達に餌を齎してくれる存在として認識しているのでしょうから、そういう意味では仲間として認めてくれているのかも知れませんね。毎日、田圃を訪れる中で、日を追うごとに生き物達との距離が少しずつ近付いている感覚があります。

虫や草花への眼差しを忘れずに、彼等ともっともっと親しい関係になっていけたらなと思っています。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 37

2022.06.30

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第25回『 改めて、子供達の心と体のために 』

皆さんの中には誰一人として子供達の健康を願わない人なんていないと思います。

自分の子供、他人の子供に限らず、みんなが元気で健やかに育ち、将来、愛する人と出会ったらその相手との間に元気で健康な子供を産んで欲しいと願っている筈です。しかし、ただ願っているだけではその願いも叶わなくなってしまっているのが、私達大人が作り上げてしまったこの現代社会なのだという事を、果たして自覚しているでしょうか。

いつでも無邪気に笑い、はしゃぐ子供達の姿を見る度に私が思う事は「こんな世の中にしてしまってごめんね」です。

食べさせる物は農薬・化学肥料・保存料・食品添加物・遺伝子組み換え食物だらけ、街のあちこちに除草剤や殺虫剤を撒き、家の外では有無を言わさずマスクをさせ、何処へ行っても殺菌アルコール消毒・・・。

余りにも不自然で異常な日常生活が、何も知らない子供達にとっては「当たり前」。

その当たり前が花粉症や食品アレルギー、アトピー、自閉症や発達障害等の一つの要因にもなっている現状を考えると、私は子供達に謝っても謝り切れません。もし本当に心から子供達の心と体の健康を願うなら、時間が無いとか、簡単だからという様な大人の事情で子供達に食べさせているコンビニの食料品や飲料、ファミレス、ファーストフード、冷凍食品、スーパーの惣菜・・・等の利用を控える必要があります。

それらの食材にどれだけ大量の「子供達の将来の不健康」に直結している物が含まれているかを知ったなら、それが子供達の口に入る事をできるだけ避けなければなりません。原材料表示に「コーンスターチ」や清涼飲料の殆どに使われる「果糖ぶどう糖液糖」が表記されていればほぼ100%遺伝子組み換えトウモロコシが原料です。

又、大手製油企業の菜種油の菜種も遺伝子組み換えですので、それらトウモロコシや菜種の栽培には大量の農薬や化学肥料が使われています。

ですから子供達の健康を害するだけではなく、栽培地域の自然環境も広範囲に汚しています。「アミノ酸等」と表記してあれば化学調味料ですし、緑茶によくみられる「ビタミンC」はすぐに頭に浮かぶ果物のビタミンCではなくL-アスコルビン酸という酸化防止剤です。

日本を代表する生産品である緑茶が、海外の残留農薬基準を超えてしまうために輸出できないという事実を、私達日本人はなかなか知りません。あらゆる農作物において日本は世界トップクラス(悪い意味で)の農薬使用国ですし、残留農薬の基準や遺伝子組み換え作物の受け入れを年々緩和していて、行政には子供達の健康や地球環境を守ろうという気持ちも姿勢もみられないのが現状です。

だからこそ私達一人一人が事実を知り、判断をして、できる限り最善の行動をしなければなりません。「それを気にしていたら食べられる物が何もないじゃないか!」と言われてしまいますが、正にその通り「安心して食べられる物がない時代」に私達自身がしてしまったのです。

この言い逃れる事ができない事実を素直に反省して、子供達の心と体の健康のため、自然環境のために、毎日の食材選びに少しでも意識を向けて頂きたいと、心から願っています。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 36

2022.06.09

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第24回『 田圃は人が作る《自然》 』

田圃の中で生まれ、育ち、旅立ってから再び戻って来る沢山の生き物の営みと、田圃という場所を中心に周りへ拡がっていく生態系の循環を断ち切らずに保ち続けるために、昨年は稲の栽培期間中も中干し(土に酸素を送り込む等の目的で数日間水を抜く事)をせず、稲刈り後も常に水を張ったままにする「冬期湛水」という方法をとって居ます。

現代では一般的に稲刈り後の田に水を入れず、乾かしてから冬や春に改めて土を耕して田圃の環境を一度リセットします。

基本的には元々、田に水を入れられる期間が例えば4月〜11月という様に決まっている地域が多いので、年間を通して自由に水を使える場所か、地域をあげて広範囲に冬期湛水を行なっている場所でなければ難しいです。

私が使わせて頂いている田圃がある地域は、年間を通して井戸水と川の水が常にあり、いつでも自由に水路へ引ける環境なので可能です。そして過去10年以上使われていなかった休耕田を昨年に田圃にし、1年間水を張り続けて初めての春を迎えますが、生き物達の様子が去年とは大分違います。

先ず2月中旬に先頭を切って産卵しに来た山赤蛙(ヤマアカガエル)ですが、とんでもない数の卵はとんでもない数のオタマジャクシになり、無事にとんでもない数の蛙に成りました。

未だ2センチ程の大きさで、しっぽ付きの「未成年」も居ますが、畦に1歩足を踏み出す度に10匹〜20匹もの蛙が一斉に飛び跳ねるので、彼等を踏まずに歩くのも至難の業です。最近では順番に生まれて来た日本雨蛙(最もポピュラーなアマガエル)、シュレーゲル青蛙、東蟇(アズマヒキガエル)のオタマちゃんが田の中を泳ぎ、水辺に張り出した木の枝先に産卵する森青蛙(モリアオガエル)の卵も発見しました。

予想を遥かに超えているとはいえ、蛙が大発生するだろうとは思っていましたが、今一番驚かされているのは春の蜻蛉(トンボ)の多さです。冬期湛水をする事で田の中のヤゴや卵が生きたまま冬を越せるのですが、夏を俟たずして5月に入った頃から既に数種類の糸トンボや腹広(ハラビロ)トンボ、塩辛(シオカラ)トンボ、御歯黒(オハグロ)トンボが羽化して飛び始め、最近では猩猩(ショウジョウ)トンボや銀ヤンマも見掛ける様になりました。

羽化したばかりのトンボは羽が乾いて飛べる様になるまで草の茎や葉に停まってジッとしています。

夏や秋は田に無数の稲が生えているので稲の茎に停まるのですが、今は未だ何も植わっていないのでトンボは畦の草花で休みます。

その畦を歩く度に舞い上がる沢山の初々しいトンボの姿はとっても美しく感動的で、春先からこんなに多くのトンボを見られる事を知って驚きました。去年はたった1株しか確認出来なかった銀杏浮苔(イチョウウキゴケ)も今年は群生を始めています。

農薬使用や大規模な基盤整備で居場所を失って消えてしまった様に思える貴重な生き物達が、たった1年でも少しずつ田圃に帰って来てくれる事を目の当たりにすると、絶滅しているのは「種」ではなく「環境」なのだという事を痛感します。

人間は貴重な「種」を守ろうとするのではなく、生き物の「居場所(環境)」さえ整えれば自然は勝手に戻って来る。

そういう意味において、人間が手を加える事で作り出せる「自然」があり、これから私達人間がやらなければならない事なのではないでしょうか。

そして生き物が主役の「田圃」はきっとその一つなのだと思って居ます。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 35

2022.04.30

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第23回『 田圃に祈りを 』

皆さんは自然の美しさを知っていますか?愛する人や子供達に自然はこんなにも美しい、地球は、世界は美しい場所なんだよと伝える為に、何処へ連れて行って何を見せますか?

残念ながら私には子供達を連れて行って胸を張って「ほら、自然って綺麗でしょ!美しいでしょ!」と言って見せてあげられる場所が思い浮かびません。

どんなに山奥へ行ったかと思っても現れる高速道路、巨大なダムや防砂堰、ゴルフ場、産廃処理施設やメガソーラー。

日本は海に囲まれた島国なのに、本当の水の美しさを見られる海岸が今、どれだけあるでしょうか・・・。

今私が見ている山も海も森も川も、私が生まれるより前にもう本来の姿ではなくなっています。

里山の原風景を甦らせようと一から田圃造りをしているのですが、その私自身が自然の本当の美しさを知らず、その姿をこの眼で見た事がないのです。未だ人間が自然を愛し、又、自然から愛されていた時代、智慧の有る先人は泉が湧く場所やその地域の環境保全の要となる様な場所を「神域」と定めて神社や寺を建て、人の手が及ばない様に守り続けてきました。

何よりも先ず自然環境を守らなければ、私達人間の生活を守る事はできないという事を分かっていたのです。しかしそんな想いはとうの昔に忘れ去られ、神社や寺さえ壊さなければその周りには何を造っても良い、人間の都合でどう作り変えても良いという事になり、神社や寺の本来の存在意義も失われています。

豊漁や豊穣、家族や子供達の健康を祈願して神仏に手を合わせてさえいれば、田畑や庭に農薬を撒いても、川や海に汚染排水を流しても、子供達に化学調味料や遺伝子組み換え食品を食べさせても許されるのでしょうか?

豊漁を願うなら漁師は海を汚してはならないし、豊穣を願うなら農家は川も大地も汚してはなりません。

家族や子供達の健康を願うなら市販の食材は勿論、化学調味料や遺伝子組み換え食品、保存料、人工甘味料、合成着色料等が口に入らない様にしなければなりません。それを全く度外視してただ異常気象や環境破壊を嘆き、政治や社会の腐敗を憂えて、心と体の病に翻弄されている現代の私達が、神仏に向かって手を合わせる時の「祈り」とは一体何なのでしょうか。

愛する人や子供達の健康、失ってしまった美しい自然を「神頼み」する前に、私達自身の手で今日からできる事、今直ぐに変えられる事、変えなければならない事は日々の生活の中に沢山有ります。

それを怠り、逆に世界を汚し続けている当然の報いとして、神様も仏様も御天道様(自然)も私達人間を見放し始めているのではないでしょうか。戦争で自滅するのが早いか、地球規模の大災害や疫病で滅びるのが早いか、いずれにしても今のままでは宇宙の歴史書に「人間という愚かな生物が存在した」と記される事になりそうです。

しかし少なくとも私は自然の本当の美しさや素晴らしさを自ら知り、少しでも子供達に知って貰える様に、又、世界をもっと美しくしようとした人間も存在した事を証明できる様に、土も水も空気も命も汚さない田圃造りに励んでいます。

あとは最後の神頼み。私の祈りが通じて田圃にメダカや蛍、ドジョウが戻って来てくれます様に・・・。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 34

2022.03.31

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第22回『 2年目の田圃が始まりました 』

2021年3月末に千葉県木更津市へ移住してから約一年が経ちました。

歳を重ねる毎に時が経つのが早くなるとはよく聞きますが、余りにも濃密で目まぐるしかった去年を振り返ると、やっと一年が経ったのか・・・という想いと共に、すでに始まっている田造り作業や今期の目標としたやる可き事を考えると、今年もきっと長い長い一年になるのではと思います。

昨年に田造りをした2枚の田圃2反3畝(約23a)には稲刈り後も常に水を張り続けて年を越しました。

秋以降に蜻蛉(トンボ)が産み付けた無数の卵や、泥の中に潜んでいるであろうヤゴ、その他の水生生物の命の循環を断ち切らずに繫げるためです。一般的には「冬期湛水」と呼ばれる管理の方法で、田圃の中の命を繫げられるだけではなく、広範囲で冬期湛水を行なう地域では冬の渡り鳥が羽休めや餌場を求めて飛来する等、自然環境全体の循環にも役に立ちます。

渡り鳥ではありませんが、自分の田圃でも夜に水を入れに行くと暗闇の中からカルガモのおしゃべりが聞こえてきたり、朝には必ず鷺(サギ)や他の鳥類のものと思われる羽が水面に散らばっているので、様々な生き物の居場所になっている事が伺えます。

昨秋から年明けに懸けては本当に静かで寂しげな田圃でしたが、2月末の或る日の夕方、雨が降り始めたなぁと思いながら作業をしていると、「クルルル、クルルル」と可愛らしい鳴き声が聴こえてきました。

後で調べたら山赤蛙(ヤマアカガエル)の求愛行動だと解ったのですが、30分もしない内に蛙の大合唱となり、作業の手を止めて暫らく聴き入ってしまいました。

田圃に水が張っている事は勿論なのですが、これから雨が降るからもっと確実に水場を確保できる事を蛙は知っているのです。

そして此処ぞとばかりに雄が求愛の大合唱を始めたのです。

蛙の世界では求愛の歌声なのですが、自分には「この田圃なら安心して卵を産めるからみんな集まれ~」と蛙の御墨付きを頂いたみたいで何とも嬉しくなりました。

そして翌朝、田圃を見に行くと驚く程に、いや正直に・・・

気持ち悪い程に蛙の卵が産んでありました。

あれから2週間以上が経ちましたが、田圃はオタマジャクシだらけになっています。現在は昨年手付かずだった休耕田を田圃にするべく、又、トラクター等の大型機械を入れず田作りに挑戦中です。

昨年に作付けした2枚は人力では全く間に合わなかったので地元の農家さんにトラクターを入れて整地をして頂いたのですが、大きな機械が入るとどうしても生き物の循環や土壌の状態がマイナスから始まってしまう事を肌で感じていたので、人力で造った田圃とどう違いが出るのかを確かめたいと思います。

ユンボやトラクターを使えば2~3日で済む作業が、スコップと鍬で何カ月も掛かります。

結果は変わらないかも知れませんし、もしかしたら逆に劣るかも知れません。でも人間にとっての「結果」とは違う何かが生まれる事を信じて、土の重さを全身に感じながら地道に作業をしています。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 33

2022.03.01

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第21回『 世界を変えるには、先ず足元から 』

10年以上休耕田だった田圃を復活させて作付けした一年目の御米です。

「商品」としての質は未だ未だ改善・改良の余地があると思いますが、それでも1粒1粒に元気が宿った御米に育ったのではないかと感じます。

やさい村でも有り難く声を掛けて頂き、店頭に置かせて頂いていますので手に取って頂ければ嬉しいです。何十年も掛けて私達日本人が汚し続け、壊し続けてきてしまった日本の美しい自然の風景を取り戻すにはどうすれば良いのか、もうこれ以上悪化させない為には何をする可きなのか、一消費者として、そして現在は一生産者として出来る事を考えています。

残念ながら日本の行政は自然環境の保護・改善や食の安全性を確保するための積極的な姿勢を見せていないどころか、環境にも人体にも、特に子供達の心身に悪影響を与える事が周知となったネオニコチノイド系の農薬やグリホサート(ラウンドアップ)等の除草剤の使用規制を緩和したり、百害有って一利無しの遺伝子組み換え作物やゲノム編集作物の使用を推進して、食品の原材料表記で皆さんもよく見掛ける「遺伝子組み換えでない」の表示義務を廃止したり、ゲノム編集作物の苗を保育園や福祉施設に配布して皆が知らない間に普及させようとしたりと、あの手この手で自然環境と私達庶民の健康を壊そうとしています。

そんな行政という大きな力に向かって声を上げ続ける事は勿論、大切なのですが、私は先ず何よりも自分自身の足元を見つめ直す事が重要なのではないかとも思っています。

2011年の原発事故以来、未だ全く収束していない状況にあっていよいよ汚染水を海へ放出しようという段階になり、「これ以上海を汚すな」という言葉をよく目にします。

行政や東電に向かってのその意志表示が尤もなのは疑いないのですが、同時にその言葉は私達自身にも向けられなければなりません。

原発から海へ汚染水が流されるより遥か昔から、食器洗剤、洗濯・風呂・トイレ洗剤、柔軟剤、石鹸、ボディーソープ、シャンプー、リンス、殺虫剤、農薬、化学肥料・・・

と日常生活の中で使用し消費しているあらゆる製品によって私たち自身の手で川も海も汚してきたのです。

外に向かって「海を汚すな」と言うからには自分自身が汚してはならないと考え、私は少しずつ生活用品を変えています。もう何年も食器洗剤は使っていません。食べて直ぐに洗えば大抵の汚れは落ちます。

肉類を食べませんし食用油は科学的な処理をされていない天然由来の油を使うので、化学合成洗剤でなければ落とせない様なしつこい油汚れにもなりません。

洗濯は洗濯マグちゃんとネットに入れた竹炭で私には十分。

台所・風呂・トイレ掃除には重曹やクエン酸を活用します。

髪洗い・体洗いはアレッポの石鹸で全て済みます。

どの商品も自然食品店で容易に手に入りますので是非、試してみて下さい。移住先ではよくゴキちゃんが出没します。

出来るだけ箒と塵取りでキャッチ&リリースを心掛けましたが、どうしても堪えられない時に殺虫剤を使った事を反省し、今年は100%キャッチ&リリース出来る様に頑張ります!田圃や畑では農薬、化学肥料、動物性肥料を使いません。

現在は全くの無施肥ですが、今後、圃場に施肥が必要となる場合には山の落葉や自家製の米糠で対応しようと思います。たとえ小さな事でも今日から出来る事、変えられる事は沢山あります。

皆さんも一緒に「海を汚さない」基準で消費・生産活動を拡げて行きましょう!

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 32

2022.02.02

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第20回『 オーガニックでも体を壊す!? 』

私が可能な限りオーガニックの食材を選ぶ食生活になって15年程が経つかと思います。

何も意識せず何でも食べていた頃に比べれば、風邪には殆ど罹りませんし、酷かった花粉症も軽くなり、日々の体調は明らかに良くなったでしょう。

しかし改めて振り返ってみると、常に体に力がみなぎっている様な活力や元気が有るかといえば、決してそうとは言えません。

それが何故なのかと考えると、「オーガニックであればいつでも何を食べても飲んでも体に良い」と勘違いをしていたからだと気付きました。普段、料理は自炊するもののこまめに毎日作るには至らず、月に一度大量の豆カレーを作って冷凍し、それを毎日食べると云う生活を毎日、数年間していましたし、やさい村随一の日本酒好きであった事は言わずもがな、コーヒーや甘味、果物も好きでよく採っていました。

カレーには季節毎の旬野菜を使っていましたが、欠かせない多量の香辛料は本来、体を冷やして夏の暑さを凌ぐために採る可き食材です。

コーヒーもまた暑い国々が原産地である様に、ホットコーヒーであっても体を冷やす作用があります。

甘味や果物も旬の林檎や蜜柑、柿等を除いては、含まれる糖分がやはり体を冷やします。そう云った食材ばかり数年間採り続けた事で体が冷え易い体質になってしまい、秋冬には末端冷え性になります。

オーガニックの食材を選ぶ事は勿論、体にも環境にも大切な事ですが、それ以前に先ず季節に沿った食材、生活している土地の身の周りで獲れる食材、日本人に合い、自分の体質に合う食材を選ばなければ「オーガニック」と云うだけで体には毒となるのです。

何故、夏野菜と冬野菜があるのか?北海道と沖縄では、日本と諸外国では同じ作物が育たないのか?それぞれの土地柄によって人々の体格や人格、気質が違うのか?その考えを突き詰めて行くと、それぞれの地域で昔ながらに営まれていた食文化や生活様式がいかにその土地と自然の理に適っていて、人々が本来的に「人間らしく」世界に存在していたであろう事を窺い知る事が出来ます。

そして「豊か」で「便利」になった筈の現代の食生活がいかに「豊か=過剰」で「便利=無秩序」となって私達の心と体を、更には社会をも自然の摂理から外れた状態にしているのかを思い知ります。

その要因となったきっかけは、私達の食生活が「作って食べる」から「買って食べる」事へと変わったからではないでしょうか。住んでいる土地と季節に合った作物を育て、又、身の周りに自生する自然の恵みを頂く事。

当時の人達は「何も無かったから」と言いますが、だからこそ必然的に季節に沿い、自然に適った食材を頂く事が出来たのです。

それに比べて私達は地球の裏側の食材ですら簡単に手に入る「豊かさ」「便利さ」を良い事に、食べたい時に食べたい物だけを選び、中華や洋食やアジア料理と季節も地域性もバラバラの食生活を送り、農薬や肥料を使って冬に夏野菜を育てたり、南国で北国の食材を作りながら、環境に無理強いをして水や土を汚し、山は荒れ海は濁り、「四季」が失われつつある日本になっているのではないでしょうか。

そんな意識を持ちつつ、欲に流されない様に気を付けながら、己れを知り、足るを知る食材選びや、私自身の田畑での作付け選びをしていかなければと思います。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 31

2022.01.05

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第19回『 本当の《 いただきます 》』

初めはただ「美味しい!!」という感動から選んで買う様になった無農薬・無化学肥料の野菜や果物。

それをきっかけに日本の環境問題や現代人(特に子供達)の心と体の健康問題に興味を持ち、又、人間以外の生き物の命の尊厳についても考える事があって、今は肉・魚介類・卵・乳製品・蜂蜜等を採らない食生活になり、衣服や生活用品を買う時にも植物性の原材料の商品や、環境に負荷を掛けない製品を選ぶ様に心掛けています。世間では「ベジタリアン」とか「ヴィーガン」と呼ばれるライフスタイルですが、特にヴィーガンと呼ばれる人達の中には、ヴィーガンではない人を「悪」とみなして攻撃的・暴力的な行動を起こす事も時々あるので、互いの考えや立場を尊重した上で様々な命の平和を求めながら生活しようと云う私の想いに照らし合わせると、私がベジタリアンかヴィーガンかと云う事に拘りは無く、「私は私」として何を考えどう行動するのかが大切だと思っています。

互いの価値観の間に線引きする様な肩書きや能書き、理念や宗教や哲学なんて何でもいいから、とにかく皆が少しでも水や土や空気を汚さない、命を傷付けない選択を日々の消費・生産活動の中で心掛けませんか?と云う事が私の想いです。

先ず私が周りから最初に興味を持たれる事は「植物性の食品しか採らない」「野菜や海草しか食べない」と云う事です。

「生きていけるの?」「栄養は足りるの?」とよく訊かれますが、どう答えれば分かり易く、且つ「食」の問題が「環境」や「命」の問題と深く関係している事を伝えられるのか、なかなか難しく毎回悩みます。元々のきっかけは「人の命も他の生き物の命も同じ」と感じたからです。

皆さんが家族を愛し、子供達を愛し、犬や猫を愛して大切に想い、幸せに生きて欲しいと願う様に、私は牛も豚も鳥も、魚や虫もそれぞれが幸せだと感じられる一生を送って欲しいと願っています。ですからそれを単に私(人間)の欲望や都合だけで妨げたり奪い取ったりしない消費・生産活動をしようと決めました。

牛や豚や鳥、魚や虫だって、好きな相手を愛し、子を産み育て、好きな場所で自由に一生を過ごしたい筈です。

しかし現代の畜産業・水産業は生き物を命ではなく「商品」として工業的・機械的に扱い、消費者もそれを「食品」としてしか考えなくなりました。

私達の祖先は自然の恵みから命を「頂く」と云う感覚を持っていたから「いただきます」と云う言葉を使ったのでしょう。

しかし私達はその「いただきます」を単に「食べる」と云う意味にしか使っていない様に思います。皆さんは目の前に並ぶ一つ一つの食べ物が一つ一つの「命」だと云う事を意識しているでしょうか?

そして多くの「命」が人間の都合だけでひどい扱いを受けて生きている事も事実です。

それは野菜や果物も同じく、人間の都合だけで農薬や化学肥料・除草剤を撒かれたり、遺伝子組み換えやゲノム編集の様に無理矢理な品種改良をされたのでは、作物も土や水も「幸せ」ではないと思います。ですから皆さんの毎日の食卓の中に、肉でも魚でも野菜や果物でも、愛情の中で幸せに育ち、育てられた「命」を一品でも多く並べられる様な食材選びを意識して、地球を汚さない消費・生産活動を一緒に広げていければと思います。

その手に取った食材が「幸せ」かどうか、想いを巡らせてみてください。(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 30

2021.12.01

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第18回『 人間を主としない田圃 』

今季作付けした「にこにこ米」(農林22号)と「ヨンパチ」(農林48号)の1反3畝を私自身も初挑戦の手刈りで収穫しました。

一般的には手刈りをする場合でも作業効率を考えて田圃の水を落として(抜いて)から水が無い状態で刈ります。

1~2日で全て刈り終わるのなら直ぐにまた水を張れば問題無いと思いますが、1反3畝を主に1人で刈ると想定した場合、1日中作業をしたとしても1週間近く掛かるだろうと思い、水生生物や水草を干からびさせない様に水を張ったままで行ないました。ノコギリ鎌で1株ずつ刈り、4~5株を麻紐で1つに束ね、水に浮かべた大きなタライに積んで一杯になったら畦へと運びます。

そして束を一輪車に積んだら稲架を建てた場所へ運んで干すという一連の作業です。

一本手植えや水草の手取りの時もそうでしたが、地元の方々が乗る車は私の田圃の前で速度を落として「何をしているのだろう?」「今どき大変な事をやっているなぁ」と見物をしながら通り過ぎて行きます。そして今回、ついに水も抜かずに手で刈っているなんてどうにも見るに見かねたのでしょう、わざわざ車を停めて「うちの主人が水を抜いて刈った方が好いのにと言っていたのですが・・・」と伝えに来て下さった御婦人もいて、地元の方々の優しさに心が和んだりもしました。

1反3畝の稲刈りなんて、小型のバインダーなら半日、一般的な稲刈り機なら数時間で終わります。

稲には刈り取る適期があるので日数を掛け過ぎると御米の味に影響が出てしまいます。

時間の事は勿論、体力的な負担は数十倍でしょう。それを全て承知の上でどうして手刈りに挑戦したのか。

先ずは何でもやってみなければ解らない事があると考えたからです。

1反手植えに3日掛かるとか、チェーン除草は数時間、水草の手取りなら3~4日と、現代の稲作農業には何の役にも立たない不要な情報でしょうが、今の自分にとってはそれを体で知っておく事が大切なのではないかと思いました。来期は約5倍の面積を作付けする予定ですので、全てを今年と同じ様には出来ないでしょうが、私の体一つで何をどれだけ出来るのかという事を知れば、きっと何かが今後に活かされるだろうと思います。

後はやはり、田圃の中にいる生き物の事を可能な限り優先的に考えた上で、私は何をするべきか、するべきでないかを判断したためです。この半年間、毎日田圃を訪れる度に目に留まった色々な生き物達。

春夏の賑やかさとは対照的に、秋から冬へと移る中で一見静かに観える今の田圃にも、泥の中で越冬の準備をしている銀ヤンマのヤゴがいたり、新たに産卵をしに飛んで来る赤トンボや糸トンボがいたりと、私の田圃を居場所として選んでくれた命が沢山いる事を知っています。その命の和を人間の都合で乱さず断ち切らず、人間の工夫と手助けで未来に繫げていける様な田圃の在り方を模索しながら、来年は今年以上に生き物いっぱいの田圃を造っていきたいです。

毎月書かせて頂いている私の記事をきっかけに、読んで下さる皆さんにも身の周りの生き物や草花への優しい眼差しが生まれる事をいつも願っています。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 29

2021.11.05

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第17回『 ごめんなさい、ありがとう。』

農林48号は全ての株が一斉に出穂して見事な光景だったのですが、農林22号の方は最初の株の穂が出てから全て出揃うまでに約2週間掛かってしまいました。

碌な準備も用意もせず、見切り発車も甚だしい状態でまさに「ド素人」が田圃を造って早や半年が過ぎ、いよいよ10月末から11月初めにかけて稲刈り、脱穀、籾摺りをする時期になりました。

稲作に関する私の無知無能にも堪え、台風にも堪え、虫にも水草にも負けずに、何とか穂を黄金色に輝かせている稲は本当に偉大で寛容な植物です。

今まで生きて来た中でこんなにも「ごめんなさい」と「ありがとう」を毎日毎日、何度も何度も心から口にした事なんてありませんでした。

育苗が上手くいかなくても、田植えや草取りに時間が掛かり過ぎても、水管理が下手でも、一切もの言わずに茎を伸ばし葉を出し穂を垂れる稲。

更には田造りや草刈りのために何百何千もの草花、虫や小動物を殺し、外へ追いやり、それでもまた新たに生えて来る草花、健気に戻って来てくれる虫や小動物達。「私は一体何をしているのか?」「農業とは、農とは一体何なのか?」と考えても考えても答えなんて出ずに、毎日ただ目の前の命に「ごめんなさい」と「ありがとう」を繰り返すしかない日々。そしてそれは明日も明後日も続いていくでしょう。

「農」という字の原義は「辰(貝殻)」と「曲(手を加えて柔らかくする)」の意で、貝殻(道具)を用いて手(人為)を加えるという意味があるそうです。

ですから自然栽培や自然農ですら、やはり自然である天地に人の手を加える人為的な行為だという事です。だからこそ問題なのはその「手の加え方」です。

農薬や化学肥料を撒く事、有機肥料でも遺伝子組み換え飼料やホルモン剤・抗生物質まみれの畜産の糞を使う事、不耕起や無施肥であったとしても、栽培する場所の土地柄や風土に合わない作物を無理に育てる事等は、自然の理(ことわり)に逆らう事になって、必ずどこかで歪みが起きる種となります。自然はそれを虫食いや病気やウィルス等で「道から外れていますよ」と私達に報せてくれているのですが、その無言の忠告を聞かずに無視し続けた結果、私達は人類史上最も不健康な体と心を持つ世代になってしまったのではないでしょうか。

そしてそれは同時に最も不健康な社会である事も意味するのであって、その影響を一番受けて苦しむのは子供達です。

私は本当に彼らに謝っても謝り切れません。こんな世の中にしてしまって「ごめんなさい」。

それでもいつも無邪気な笑顔を振りまいてくれて「ありがとう」。その想いも込めながら、出来る限り自然の理に沿った農の在り方、田圃の在り方を模索して形作っていかなければなりません。

食べれば子供達の体と心が少しでも健康になるきっかけを作り出せる御米を育てられたらなら、僅かでも彼等に対する償いになるのではないかと考えています。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 28

2021.09.30

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

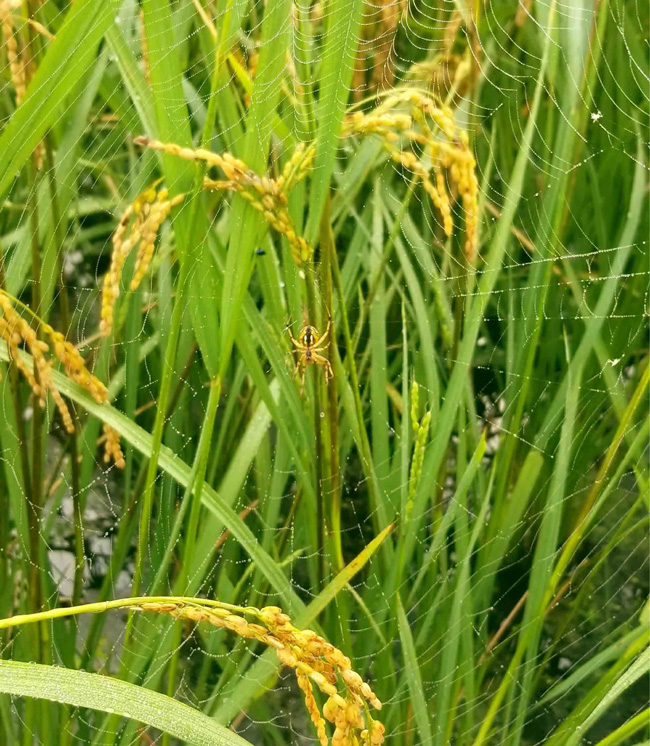

第16回『トンボと田圃』

6月末から7月初めにかけて田植えをした2種類の稲、農林22号(ニコニコ米)と農林48号(武川米)ですが、8月半ば頃からちらほらと穂が出始めて現在(9月中旬)では一応全ての穂が出揃っています。農林48号は全ての株が一斉に出穂して見事な光景だったのですが、農林22号の方は最初の株の穂が出てから全て出揃うまでに約2週間掛かってしまいました。

品種の特性上、株ごとに出穂が少し前後する事はあるそうですが、今回に関しては苗の生育が揃わなかった事や田植えに日数が掛かった事等が原因かと思います。

最近はヒメハリカメムシ、アオクサカメムシ、クモヘリカメムシや恐らくニカメイガの幼虫と思われる虫達が未熟な米粒の汁を吸ったりしていて、すでに変色している穂もまあまあ見られるのですが、手の届く範囲内で強制移住させる以外は見守ることにしています。

休耕田という或る意味では虫や小動物達にとって「楽園」だった場所を、トラクターで一旦ゼロの状態に戻して田作りをしてから半年足らず、当たり前ですが未だ未だ生き物いっぱいの田圃とは呼べませんし、田圃特有の生態系が出来るまでには数年を要するかと思います。

それでも今回、何にも代え難く嬉しかった事と言えば、私の小さな小さな田圃一枚で何百匹と言っても決して言い過ぎではない数のトンボが生まれて飛び立っていった事です。

田圃へは毎日足を運んでいるのですが、田植えが終わってから一ケ月以上経ったある朝、いつも通りに家から5分くらいかけて車で田圃へ向かっていたところ、数百メートル手前の路上である異変に気付きました。

目の前にも道路脇の上空にもとんでもない数のトンボ(薄羽黄トンボ)が飛んでいるのです。びっくりしつつもまさかまさかと思いながら田圃に着いてみると、上空がトンボだらけなのです。

そして畦に降りて行って更に驚いたのは、早朝に羽化してこれから飛び立とうとしているトンボが未だ何十匹も稲の茎や葉につかまって羽を乾かしていて、稲株はヤゴの抜け殻だらけでした。

その時に私はこのトンボ達が全て私の田圃から生まれた事を確信して、何とも言い難い驚きと感動を覚えたのでした。

この感動はきっと一生忘れないだろうと思います。それからも時期をずらして塩辛トンボや猩猩トンボ、銀ヤンマやアジア糸トンボ等、それはそれは沢山のトンボ達が私の田圃から飛び立って行きました。何種類ものトンボが一枚の田圃で稲株の上を飛び交う光景は正に壮観です。

既に毎日、色々なトンボがつがいとなって水面に産卵をしているので、来年に向けて私もその命を繫げられる様に田仕事をしなければなりません。いつか日本中が赤トンボでいっぱいになる日を想って、先ずは私自身、目の前の田作りに励みます。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 27

2021.08.31

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第15回『草取りと草選び』

苗作りが思う様にいかず心配と不安を抱えたまま、何とか7月初旬に田植えを終えて1ヶ月以上が経ちました。

目標の2反には届かず今季は1反3畝(13a)の田圃に苗を植えました。

35センチ間隔の株間に1本植えされた苗(慣行栽培では20~30センチ間隔に3~5本の植え付けが一般的)は本当に弱々しくて頼りなく見えるのですが、当初の私の心配なんて何のその、広い空間を与えられて毎日太陽を一杯に浴びながらグングンと生育して、茎が増えていく分げつも進み、稲の生命力の強さに日々勇気付けられています。田植え後にしなければならない事と言えばそう、「草取り」です。

去年は東京から山梨への通いでしたので週に1度しか田圃へ行けず、伸びに伸びた田の草に負けそうな稲を救うために草という草を見境なく取っていました。

今年は毎日足を運んで草を取れるという状況になったのですが、新たに気付く事、考える事があります。慣行栽培では除草剤を撒くため稲以外の草は全滅、更には虫達も土壌菌も皆殺しです。カエルも鳴かず、トンボも飛ばず、生き物の気配が無い「静かな」田圃の脇を通る度に、寂しく何か申し訳ない気持ちになります。

有機農家や自然農家の除草はと言いますとそれはそれは多種多様で、合鴨やカブトエビ等の生き物を放したり、紙チップや米糠を撒いたり、田車やホーと呼ばれる除草農具を使ったりと様々です。

私は今期1反3畝と小規模の田植えでしたので、毎日3~4時間を費やして地道に手取り除草をしました。慣行栽培か有機・自然栽培かに拘らず、「除草」の一般的な定義は「稲以外の草を除く」事です。

しかし稲以外の植物が全く生えていない田圃の光景に何か違和感を感じ、又、そういう田圃造りが果たして生き物いっぱいの田圃造りに繋がるのかと考えた私は、水草図鑑や雑草図鑑等の書籍を入手して、稲の生育のために取るべき草と、取らなくても余り影響が無さそうな草を調べてみました。

先ず稲の生育に大きな支障をきたす草は取る事にします。

以前にも書かせて頂いた様に、田圃という環境があるからこそ生存出来る植物も沢山あり、その中には絶滅危惧種に定められている物も多数あるので、若し発見したらそっと見守る事に。

又、藻類は水中に酸素を供給したり水質を浄化する働きがあるので残します。そういう事を考えながら草取りならぬ「草選び」をしようとすると、「手取り」以外の方法が無い事に気付きました。

合鴨の雛達に食べて好い草とそうでない草を教える事は出来ませんし、田車やホーを使えば生えている草は一網打尽です。私は毎日少しずつ草を手取りしながら、見慣れない藻や草を発見しては図鑑と照らし合わせ、珍しかったり数が少なそうな種類の物の傍に目印の杭を立てて残し、稲を育てるだけでなく草も育てています(農家の方に知られたら笑われてしまいますが・・・)。

今の所、絶滅危惧種のリストにある様な植物を見付けるには至っていませんが、いつかきっと私の田圃を選んで自然発生してくれる事を願い信じつつ、「今日はどんな新しい生き物や植物に出逢えるかな?」と子供の様にドキドキワクワクしながら、毎日田圃へと足を運んでいます。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 26

2021.08.04

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第14回『田圃が世界を救う』

3月末に移住をして3カ月以上が経ちました。

新規就農する際に先ず考えなければならない事といえば、移住してから新規就農するまでの生活費、或いは新規就農してから安定的に農業収入を得るまでの生活費をどうやって確保するのかだと思います。各都道府県の事情で初年度の最低必須作付け面積は異なるのですが(私の地域では新規就農時の最低作付け面積5反/5000平米です)基本的に新規就農者として認定されれば年間150万円を最長で5年間(要年度毎の審査)国から支給されます。 年間150万円の支給ならば、地方で慎ましく生活をすれば何とかなる額でしょうか。

とはいえ、営農規模にも依りますが最低限の機材や資材を揃えなければならない事を考えるとやはりそれなりの苦労を覚悟する必要もあります。何よりも日本では農業従事者に対する補償や手当が先進諸外国に比べると余りにも少ないので、きついだけで生活も成り立たない農家の離農者を急速に増やし、農の世界に挑戦しようという新規就農者もなかなか増えない要因になっています。

それも国はあえて国内の農家を増やさないどころか減る様な政策ばかり打ち出して、農作物の輸入を拡大し続ける海外依存型の農業政策を進める事が目的なのだそうですよ!さて、どうして稲作が今日の深刻な環境問題や私達の健康問題に繋がるのかという事ですが、話はとってもシンプルです。

農薬も化学肥料も未だ無く、主に手作業で行われていた昔ながらの稲作によって造られていた本来の田圃。

そんな田圃には本当に沢山の動物が訪れ、何百何千種類もの大小様々な生き物や植物や土壌菌が生きていました。そしてその多くの動植物が現在では「絶滅危惧種」と呼ばれる稀少な命です。その沢山の貴重な命が失われた原因は農薬・化学肥料の導入と大規模な機械化です。又、日本の主食は圧倒的に米でした。

生き物いっぱいの田圃で育った健康的な米を毎日主食にして居たのですから、現代病といわれる様な病気もアレルギーも少なかった事に納得がいきます。更に昔ながらの田圃には、上流から取り入れた水を浄化して下流に排出するという浄化槽の役割も有りました。

「緩速濾過」と呼ばれる方法なのですが、塩素で善い菌も悪い菌も皆殺しにするアルコール消毒の様な現在の濾過法とは全く違い、ゆっくりと流れる水を水生生物や微生物の力を借りて自然に濾過する方法です。

浄水場ではなく農場としての田圃が自然の営みの中でそういった役割を果たしていたのですが、農薬や化学肥料の導入によって「浄水」から「汚染」へと真逆の効果を生み出す場所になってしまったのです。稲作の国と呼んでも大げさではない日本の農業が、戦後になって国を挙げて一斉に大規模機械化、農薬・化学肥料の大量使用へと舵を切ったのですから、今私達が目の当たりにしている環境問題や健康問題にどれだけ大きな影響を及ぼしたのかという事は容易に想像がつきますね。

ではこれからどうしたら良いのでしょうか?答えは簡単!!

農薬も化学肥料も使わない本来の田圃を増やせば良いのです!!

絶滅しているのは「種」ではなくその種が生活する「環境」です。

私達人間がが破壊したのも「種」ではなく「環境」なのです。

私達がその「環境」さえもう1度造り出せれば「種」は自ずと戻って来てくれます。そんな生き物いっぱいの田圃を1枚でも多く増やすべく、土木作業に励む日々です。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 25

2021.06.30

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第13回『消費型オーガニックライフの転換を』

田舎に移住をして2箇月以上が経ちましたが、一つ困っている事が有ります。

それは皮肉にも地方ではオーガニックの食材を見付ける事が非常に難しいという事です。近隣には幾つもJAや地元農家さんの直売所がありますが、農薬等使用の有無は表記されていませんし、恐らくは殆どの農家さんが慣行栽培かと思います。

有機JAS表記のものなども殆ど見掛けませんし、東京在住時に気にしていた動物性肥料の牛糞・豚糞・鶏糞(一般的な畜産農家では動物の飼料に農薬・化学肥料・遺伝子組み換え作物・ホルモン剤等を使用したものを与えているため)の使用の有無などは全く知る由もありません。そして、私が東京で何年も「自然環境のため」「子供達の将来のため」と思いながら頑なに無農薬・無化学肥料で可能な限り動物性肥料を使用していない野菜や果物を求めていた「オーガニックライフ」そのものが、完全に「消費」に依存していた事を改めて思い知って反省もしています。

勿論、自然環境を汚さず、生態系に負担をかけずに育てられた野菜や果物を選んで消費し続ける事はとても大切な事です。

私も東京にいた時分には、私の消費行動が少なからず環境を汚さない事に貢献出来ていると思っていました。

しかし、日本の農業全体の1%にも満たないと言われているオーガニックの野菜や果物を「消費」し続けるだけでは、いつか実現させるという本当の意味での「自然環境のため」「子供達の未来のため」には繋がらないのではないでしょうか。何故なら、今こうしている間にも日本全国のあちこちでは計り知れない量の農薬と化学肥料が当たり前の様に大地にばら撒かれ、物凄い速度で土壌や河川や海を汚し、自然の自浄能力ではもう全く追いつかないからです。1パーセントのオーガニック野菜や果物を皆で取り合っていたのではもう間に合いません。

そうかと言って私達がオーガニック農業の必要性を慣行農業の農家さんにどんなに説いて訴えたとしても、オーガニックに転換して頂ける方は殆どいないでしょう。

もし慣行農業が立ち行かなく成れば、農家さんは廃業して農地を手放すだけです。

それならば、私達が少しでも自ら種を蒔き、草花を植え、足元の大地を豊かに甦らせる必要があるのではないでしょうか。私の様に思い切って農地を借りるのも一手ですし、ベランダのプランターからでも、庭の片隅からでも好いのです。可能ならば種子消毒もしていない、遺伝子組み換えでもない、在来種や固定種のタネを蒔いてみませんか?やさい村の店頭でも手に入りますし、オンラインでは「野口のタネ」や「自然農法センター」が有名ですので検索してみてください。

私達消費者が「消費」依存の生活形態から少しでも転換・脱却して自分の食物を自ら「生産」して自給していける様に、しかも土や水や空気を汚さずに栽培していける様になる事、そういう意識を日常生活の中で具現化していかなければ、少しでも美しい世界を子供達に遺す事は出来ません。本当はもう手遅れかも知れないこの日本で、でも何としても僅かな希望を見出すべく、今日も田圃の命と向き合っています。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 24

2021.06.01

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第12回『草刈りは環境破壊!?』

10年以上作付けされていない休耕田を田圃にするべく整備しています。整備するという事は当然、草刈りをして畦を造り、土を削って平かにするのです。

現時点で3反歩以上の農地と家周りの広い庭や敷地が在りますので、一応エンジン式の刈払い機は購入しました。

でも出来る限りは石油燃料に頼らず人力で遣ろうと思い、長い柄の先に三角形の刃が付いた三角ホーという農具(立ったままで刈れる農具)で草を刈っています。刈払い機を使っていたらエンジンの唸る轟音と瞬く間に草を刈っていくスピードとで気付かなかったかも知れない事があります。 三角ホーの一太刀で数十センチずつを地道に刈り始めると、草の陰に潜んでいたクモやイナゴ、テントウムシ、スズムシ、カエルを始め、名前も判らない様な無数の虫達や小動物達が一斉に逃げ始めます。

そして「雑草」と呼ぶには余りにも美しく可憐に咲いている小さな花々を容赦なく薙ぎ倒し、土を削ればミミズや虫の幼虫、冬眠中だったサワガニを叩き起こし、何だか本当に申し訳無くなって手が止まり考え込んでしまいます。

「生き物いっぱいの田圃」を造るために、既にそこに棲んで生活している生き物達を追い払うという矛盾。

私は一体何をしているのか?何のための農なのか?と自問自答をしつつ、「ごめんね、もっと居心地の良い場所を造るからきっとまた帰って来てね」と必死に逃げ惑う生き物達に声を掛けながら、気が遠くなる様な草刈りを続けます。そして整備が進んで形になってきた田圃にトンボが卵を産みに来たり、ひょっこりカエルが来て鳴き始めたりすると、「ありがとう、仲間も呼んであげてね!」と嬉しくて堪らなくなります。

全く無駄もなければ不足もない完璧な営みを続ける「自然」に対して、果たして人間は手を加えても良いのか、又、どこまで手を加える事が許されるのか・・。それを真剣に考える時、人間は自然に対して余計な事、不自然な事しかしていないのではないかと反省します。

だからこそ、私が造る田圃は自然のままだった休耕田よりも生き物達にとってもっともっと居心地の良い場所にしなければならないのです。

自然の美しさをより美しいものへと昇華させる事こそ、人間がこの世界に存在している意味なのではないでしょうか。現在の世の中は、殘念ながら人間がいないほうが美しい様に思います。人間は世界を汚し、壊してばかりです。 でも私はそれが人間の本来の姿ではなく、人間はこの世界をもっと美しく出来る能力と使命をもって生まれて来たのだと信じています。

ですから皆さんにも是非、先ずは水も土も空気も汚さない日常生活を心掛けて、小さな事からでも私達には何を出来るのかという事を意識して、環境を美しくする行動を広げて頂きたいと切に願っています。(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 23

2021.05.01

クリック

「 人のその道 」番外編

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第11回『人と自然と農を繋ぐ』

元スタッフ稲田です。3月末に或る片田舎へ移住しました。

3反歩(30a)の田圃(休耕田)と6LDKの昭和的平屋(数年間放置で要補修個所多し)、広い庭もあり、周辺は竹と杉に囲まれています。昨年末から行政を通して田圃の条件(無農薬・無化学肥料&冬期湛水「1年中水を張って動植物の生態系を維持する事」での栽培)を最優先で移住先を探していたのですが、なかなか思う様に話が進まずに行き詰っていた所、最終的には個人的に色々と調べて探し続ける中で新たな御縁を見出して今の場所に辿り着きました。

空家の中の掃除も最低限は済んだので、田圃の畦作りから少しずつ始めています。

遅くとも6月中には田植えを出来る様に努めます。以前の記事にも書かせて頂きましたが、都心からそう遠くない地域でも、休耕田や耕作放棄地は沢山あります。

都内なら日野や八王子にも有るそうですよ。

地方は特に地主さんの高齢化と人手不足が進み、草刈りや手入れも侭ならず、荒れて行くばかりの土地がどんどん増えています。

自身で手入れを出来ない土地が草だらけに成らない様に、対価を払って草刈りをして貰う方も多いです。最近聞いた話では、そこに目を着けたソーラーパネル業者が、将来性も無く採算も合わないソーラーパネルを何も分からないながら、水も土も空気も汚さない田圃を一枚でも多く増やして、高齢の地主さん達に「オイシイ話」を持ちかけては売り付け、里山の風景には不自然なパネルをどんどん設置しているそうです。

実際に私が移り住んだ地域にもあちこちで見かけます。

ですからそんな土地を借りて田畑に使いたい、手入れだけで大変な空家に住みたいという私の様な者は、地主さんに執っては大歓迎なのでしょう。ソーラーパネルの様な殺風景で異質な光景が蔓延・拡大する事を少しでも阻止するべく、農薬も化学肥料も使わない生き物いっぱいで賑やかな田圃と畑を広げて、昔ながらの美しい風景を取り戻していきたいです。

それは長い長い道のりですし、一人の力では到底為し得ない事ですが、先ずは私の足元から可能な限り自然の理に沿いつつ『農』を捉え、自然との関わり方を考え続けて、人間の手で壊し、汚し、失ってしまった沢山の大切な物を、今からもう一度自分の手で創り上げて行かなければと強く思います。そして今回、幸運にも出逢う事が出来た此の場所ですが、たった一人で生活するには余りに広過ぎて勿体無いのです。

以前から考えている様に、私自身が楔(くさび)と成って此の田圃や家や環境を通じて人と人とを繋ぎ、人と自然を繫げられる場所にするべく、誰でも気軽に来られる合宿所の様な所にして行きたいのです随時通信でも近況を御報せして行きますので、記事を読んで興味が湧いた方が居られましたら、先ずは一度遊びにいらして下さい。

特に子供達はきっと喜ぶと思いますよ!御気軽にスタッフに声を掛けて頂ければと思います。

(稲田)

-

人のその道|番外編

2021.04.01

クリック

「 人のその道 」番外編

今月はスタッフ新野が趣味の一つでもある良い酒を飲みながら良い言葉を聞く。

時には良い音楽、良い映画、良い一説。

その中には是非皆さんにも知って頂きたいものや再確認してほしいもの、シェアしたいものがある。

独自の解釈と共にご紹介したいと思う、皆さんも是非良い酒やお好きなお飲み物と共に、ゆるく読んで頂ければと思います。(新野)『春夏秋冬〜泉谷しげる〜』

暦とは違う時間軸での始まりの時、それが春。

新学期、新社会人など本来なら少しの不安と‘ワクワク’に胸を弾ませている頃。

新しい門出を迎える人、おめでとうございます。けど今は少し違う。先の見えない中での新生活。

緊急事態宣言が解除されても不安が付きまとう。

いつまで続くのかと思うばかり。そんな時に1972年に発表された泉谷しげるさんの【 春 夏 秋 冬 】が妙にしみる。

自分たち世代になると、泉谷しげるさんのイメージはギター片手にいつも怒っているおじさん…

曲調は軽快なアコースティックなメロディーに続く優しい歌声。季節のない街に生まれ 風のない丘に育ち

夢のない家を出て 愛のない人に出会う歌いだしの内容が暗い、というより良い事がない。

人のためによかれと思い西から東へかけずりまわる

やっとみつけたやさしさは いともたやすく しなびたさらに暗い歌詞が続く。

春をながめる余裕もなく 夏をのりきる力もなく

秋の枯葉に身をつつみ 冬に骨身をさらけ出すここまで来ると“えぐい歌詞だな” “なんなんだこの曲は”とまで感じた。

しかし、その感情もサビを聞いた瞬間に一掃される。今日ですべてが終わるさ 今日ですべてが変わる

今日ですべてがむくわれる 今日ですべてが始まるさアルバイトさえ見つからない学生、仕事が激減して首を切られた派遣やパートスタッフ、内定が取り消しになった就活生などNEWSでみる事がある。

この歌は“負”なイメージから始まり続いていく。

それもいずれは終わり、耐えた分だけ報われる、そして最後の「今日ですべてが始まるさ」の歌詞と間奏に流れるハーモニカの音色に芽吹きのような鮮やかで解放されるイメージを受ける。

今は耐えるしかない冬なのかもしれない、けれど季節は廻り、きっと始まりの春はやってくる。

こんな時だからこそ、こんな歌を聴いて、時にはこの歌詞を思い出してみるのもいいかもしれないですよ。(新野)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 22

2021.03.02

クリック

「 人のその道 」番外編 〜 Endless March 22 〜

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。(新野)

第10回『生活に農を取り戻す』

昨年12月20日を以てやさい村を卒業しました、元スタッフ稲田です。

店頭ではいつも気さくに話し掛けて下さったり、いつも温かく接して下さった皆様に心からの感謝を申し上げます。又、休日を利用してほぼ毎週、山梨県都留市で御借りした田圃へ通い、何とか収穫した御米も店頭に置かせて頂き、召し上がられた方には「美味しかったよ」と言って頂いて本当に嬉しい限りです。

昨年一年間の田圃通いを通じてもっと本格的に農に関わりたいという想いが強くなり、又、農業分野に限らず山積みとなっている日本の社会問題や環境問題を少しでも改善する方へ向ける為には『田圃』という場所がとても重要な役割を担うのではないかという考えから、新規就農を目指して稲作を始めるべく、農家さんを訪ねたり、色々な方の御話を伺ったり、農地を探して廻ったりと忙しく動いています。

新規就農と言いましても、私は米農家に成りたいのでもなければ、御米を作りたいのでもありません。

田圃という場所を社会のあらゆる物事を結び付ける楔(くさび)として、人と人を繋ぎ、人と草花や動物を繋ぎ、人と自然を、街と自然を、沢山の命と命を繫げる担い手に成れたらと思っています。

又、農薬や化学肥料を使わず、余計な資材を持ち込まず、その土地の生態系や命の循環を乱さない様にいつも自然の声を聴きながら、水も土も空気も汚さない田圃を一枚でも多く増やして、少しでも美しい世界を子供達の世代に遺していきたいです。そして私の後に続いて一人でも多くの方が、此れからの日本に於ける農の大切さ、重要さに気付いて「私もやらなければ!」と行動に移して頂ける様に、農業としての結果をきちんと残しつつ、農の素晴らしさ、土や水に触れる事の楽しさや面白さを発信していければと思います。

先ずは何としても、私みたいなド素人でも鎌一本、鍬一本さえ有れば田圃も畑も始められるんだ!楽しく健やかに生きていけるんだ!という事を皆様に示していきたいと思います。

何かに『気付いた』人から、たとえそれがどんなに小さな事でも始めてみてください。

家庭菜園からでも、今日買った無農薬の野菜の種を小さな植木鉢に植えてみる事からでも何でも良いのです。

土に触れたその瞬間から、言葉では説明出来ないドキドキワクワクがきっと始まる筈です。そして野菜を「買う = 消費する」から「作る = 生産する」方へと意識を変えて、自分で育てるなら安全な種から育てたいとか、子供達には農薬を使った物は食べさせたくないとか、家族が安心して食べられる物は自分で作るのが一番!!と思った方に、「こうしたら出来ますよ!」という見本を御見せ出来る存在に成れる様に、学び実践していこうと思います。

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 21

2021.01.29

クリック

「 人のその道 」番外編 〜 Endless March 21 〜

今号は、「万物の産物に感謝、人には愛を、子供には希望を、星に願いを、食には何を思いますか?

身近な『食』をテーマに様々な角度から自由気ままに書かせて頂きます。」(新野)『タネは誰のもの上映会&印鑰智哉さんのお話イベント後記と今思うこと』

1月17日に、メダカのがっこうさんと生活クラブ武蔵野さん共催のイベントに参加してきました。

今月のご挨拶でも村長が触れていたり、このコーナーでも前任の稲田が書かせて頂いております種子法、種苗法についてのお話をわかりやすく、すごく勉強になりましたので自身の感想や考えを書かせて頂きます。まず種子法、種苗法でキーとなるのが種、種から発芽しいずれ実りとなり、そこからとれる種がまた実りを生む。

これが自然界の本来あるべき姿といえます。

農家さんの中には、この種を大事に自家採取を繰り返し作物を育てている方々がいます。

けれど今回の種子法撤廃、種苗法の改正によってこれらの自家採取が禁止となり、種は企業とライセンス契約をして毎回購入しなければならなくなるという事なのです。

しかも種と農薬、化学肥料がセット販売となり「この栽培期間中、この農薬を何回使い、この化学肥料をこの量投入しなければならない」という条件付きで…これを破ればライセンス違反となり多額の違反金が発生してしまいます。

詳しい内容や仕組みなどは多くご紹介しているので今回端折らせて頂きます。このような状態では有機農家さんの存続はかなり厳しい状態に陥れられることになります。

なぜ?農家さんを苦しめるような事をするのでしょうか。こんな状況が続けば離農者が増え自給率が下がります。

輸入食材も多く出回っているが、このご時世輸入ストップになれば大規模な食糧危機に落ちる可能性もあります。さらには世界的に有機農法は食というカテゴリーのみならず環境改善にも期待をされています。有機農法を推進することで二酸化炭素の排出を抑え地球温暖化を和らげることが可能になると言われています。

それなのに日本の有機農業率は世界98位、このまま地球温暖化がすすむと2030年には北極の氷がなくなってしまうと予測され大きな世界的問題として取り上げられているのに我関せずなのか。

北極の氷がなくなってしまう事態が起これば北極に暮らす動物だけでなく世界的に多くの影響がでるのは目に見えていて、さらに多くの動植物が絶滅してしまうでしょう。

世界が一丸となってこの地球の生きとし生けるものを守るべき状況なのに、日本は悲しいことに違います。

環境破壊が進めばあの時食べた旬の味やあの時見た四季の美しさはこのままではきっとなくなります。この種を守るということは広く見れば環境、動植物、虫や微生物、ましてや未来の人たちが暮らす地球を守る事になり全ての人にかかわる事だとも言えます。

今ある当たり前は決して当たり前ではなかった、時代によって当たり前って変化するものですよね。

このままでは良くない未来が当たり前となってしまう可能性の方が大きいです。環境にとってプラスな人って本当に一握りで大概の人は生きているだけでマイナスなんだと思います。

生活するにあたって少なからず汚染してしまっていたり、綺麗にパッケージングされている事が当たり前の日本では買い物するたびにかなりのビニールごみが出ていることになります。

そんな中でいかに±0にして死ねるか?と考える時があります。考え方や行動の仕方などは人それぞれです。

自身が今できる事が無農薬、有機農家さんを応援すること、地場農家さんを応援すること、心ある生産者さんを応援すること、パッケージフリーの量り売りを多く取り入れること、そしてそれをお客さんにつなげる事が、些細ながらも自身ができる活動なのではないかと思っています。

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 20

2021.01.06

クリック

「 人のその道 」番外編 〜 Endless March 20 〜

『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。

第9回『種苗法改正案を廃案に』つづき

今回の種苗法改正案では、ある一定の「登録品種」の種を使う際には、種を作った人「開発者」に許諾料を支払う事になります。

種を買って自分で育てた作物から勝手に自家採種・自家増殖しては、種を作った「開発者」が生活していけません。

固定種や在来種・新品種を生涯懸けて作り続けている種の「開発者」には農家がもっと敬意(お金)を払いなさいと。しかしこの論点は全くずれていて、農家自体が経済的に困窮している日本の現状からみても、種を開発している人を経済的に助けるのは農家ではなく国の役目、更には、もっと負担を強いようとしている日本の農家こそ、先ず国が手厚く支援していかなければならない存在なのです。

ここでずらされている論点を本筋に戻しますと、国が言う「開発者」とは在来種・固定種を守り、新品種を生み出そうと日々精進している人達の事ではなく、農薬・化学肥料・除草剤無しでは育たない「新品種」を生み出している超大種子企業の事です。

国は彼らが開発した「新品種」以外作ってはいけないと法で定め、その「新品種」はF1・遺伝子組み換えなので農薬・化学肥料・除草剤をセットで買わざるを得なくなります。

すると何が起こるかと言いますと、固定種・在来種を自家採種や自家増殖する事は「法的に」禁じられ、その農家の多くは自然栽培・有機栽培の農家ですから日本から自然栽培・有機栽培の野菜や果物を作る農家が無くなり、農薬・化学肥料・除草剤まみれF1・遺伝子組み換え野菜と果物しか手に入らなくなります。

という事は、自然栽培・有機栽培の野菜や果物、それ等を原料にして作られる加工品を販売している自然食料品店も姿を消すという事です。

「何故そんな事をするのか?」という私達の素朴な疑問は、日本政府にも海外の超大企業にも届きません。

企業はただ利益のために「農薬を売りたい」だけ、日本政府はただ私益のために「農薬を買いたい」だけです。

私達の健康や地域の生態系、自然環境の事などは頭の片隅にもありません。それではどうしたら良いのでしょうか?

それは難しい様でとても簡単です。無農薬・無化学肥料で栽培された野菜や果物を選ぶ。

F1や遺伝子組み換えでない固定種・在来種の野菜や果物を選ぶ。

それらを原料として作られた加工品を選ぶ。農薬に関しては食品に限りません。

オーガニック素材の衣類や生活用品を選ぶ。

水や土を汚す洗剤や石鹸・殺虫剤は使わない、遺伝子組み換え食品を積極的に使っている企業の店舗は利用しない、

など・・・。今、皆さんが自分のため、大切な人・子供達のため、動物や自然環境のために気を付けている事は全て本当に素晴らしい事です。

でも今のままでは未だ何か足りないという事にも気付かなければならない時代になっています

何かもう一つ自分にできる事はないか、自分だけではなく何か周りに発信できる事はないかと、もう一歩、もう一声を行動に移していける様、一緒に力を合わせ、又、声を上げていきませんか?

先ずは早速、『#種苗法改正案を廃案に』というハッシュタグを広めていきましょう!

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 19

2020.12.02

クリック

「 人のその道 」番外編 〜 Endless March 19 〜

『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。

第9回『種苗法改正案を廃案に』

もし日本から自然食料品店が無くなったら、より安全な食料品を皆さんは何処で買いますか?

もし自然栽培・有機栽培の農家が日本に一つも無くなったら、より安全な野菜や果物を何処で手に入れますか?

これは何も大げさな話ではありません。

近い将来に起こり得る話、そして正に今日の日本が進んでいる道なのです。先日、国会での十分な審議も国民への説明も全く無いままに、種苗法改正案が衆議院で可決されました。

果たしてどれだけの方が気に懸けていたでしょうか。

全く知らずにいたという方も多いのではないでしょうか。人は何か悪い事をしようとする時には、周りに知られない様にひっそりこっそりとやろうとしますよね。

先のアベコベ政権では常套手段でしたが、スガスガしからぬ現政権でもやり口は同じ様です。更には今回の種苗法改正案の何が大問題なのかを知ろうとすると、何やら複雑で曖昧で、専門的な知識を持った先生方でさえも賛成と反対で意見が二分する有様なので、当事者の農家さん達も、ましてや素人の私達にはなかなか理解できない内容です。

しかしそれこそがスガスガしからぬ政府の思うツボで、意図的に複雑で曖昧な内容にしておいて、国民が「賛成だ!」「反対だ!」「私には無関係だ!」とゴールの見えない論争をしている間に法案を通してしまおうという魂胆です。

そして彼等の思い通りに法案は可決されてしまいました。ここからは私の個人的な種苗法改正案の解釈と考えになりますが、私の『農』に対する想いを申しますと、私は農薬・化学合成肥料、除草剤、F1種子も遺伝子組み換え種子も使わずに、固定種・在来種を自家採種しながら、人の命も、人以外の草や虫や動物の命も、自然環境も大切に繫げられる『農』こそが、これからの日本に絶対に必要だという考えです。

その考えを踏まえて今回の種苗法改正案がどういう法案なのかと言いますと、『これからは農薬・除草剤無しでは育たないF1・遺伝子組み換えの種しか蒔いてはいけません。その種は「開発者」が定める高額で買って頂きますし、自然の種を自分で採って育てる事は犯罪です』という事です。

日本人だけが知らず、諸外国では周知の事なのですが、現在、日本は地球上で最も農薬を使っている国です。

ですから日本の農作物は海外の農薬基準値をはるかに超えているため、輸出を断られている作物が沢山あります。(日本伝統の「お茶」は「飲む農薬」と言われている程です)先のアベコベ政権では、私達が農作物の「食べても直ちに影響は無い」残留農薬の基準を数倍から最大200倍にまで緩めました。

2023年には全ての食品の「遺伝子組み換え」の表示をしなくて良い法律を作ろうとしています。

それは何故か、答えは簡単で、アメリカが他国で買って貰えない農薬・除草剤まみれの遺伝子組み換え食品を、日本国内に「国民が気付かないうちに」流通させたいからです。「種を制する者は世界を制する」という愚かな独善的スローガンの元、モンサント(現バイエル)を筆頭に世界の超大種子企業は遺伝子組み換え種子と化学合成農薬・除草剤を世界中にばら撒いています。

しかしそれがどれだけ人の健康を害し、生態系や自然環境を破壊するのかに気付いた諸外国は、その使用を緊縮・禁止へと動いています。その中で唯一、日本だけが規制を緩め、諸手を挙げて受け容れ体制を整えているのです。

そしてその最たるものが今回の種苗法改正案だと思います。

つづく

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 18

2020.10.30

クリック

「 人のその道 」番外編 〜 Endless March 18 〜

『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。

『やさい村通信バックナンバー紀行』

毎月やさい村通信を楽しみにしてくださっている方々ありがとうございます。

今月は少しスタイルをかえてバックナンバーから気になる記事やイベントレポートを時々紹介して行こうかと思います。そもそも、やさい村通信は何十年も前から手分けをして書いてます。

そんな中94年発行の7、8月第5号の冒頭文(この頃はまだ全6ページが手書きの時代です笑)

「喘息・アレルギー性鼻炎・アトピー性皮膚炎をはじめとするアレルギー疾患の増加は、食生活や環境の変化、農薬等、化学物質を背景に大きな社会問題として私達の生活の身近な所でも取り組んでいかなくてはならない問題の一つといえます。

(中略)

以前から武蔵野市の学校給食に安全なたべものを子供達に食べてもらおうとやさい村では食材を供給してきましたが、今や4人に1人の子供がアトピー性皮膚炎であると言われ、学校給食の現場でも栄養士さんの方々から要望があり対アレルギー食品を取り扱うことになりました。」〜中面記事抜粋〜

「学校給食に有機無農薬(低農薬)野菜や無添加加工品を届けています。武蔵野市の栄養士さん達と農家の方々と協力して安全なたべものを子供達に食べてもらいたいと言う願いで毎日有機野菜や無添加食品を武蔵野の小学校に届けています」

今では様々な国で学校給食完全有機化が実行されたり、日本各地でもお母さん達が立ち上がり学校給食有機化の為に活動しています。

2020年9月22日の日本農業新聞の記事では農水省がいよいよ有機給食の支援を始め有機農産物の販路の確保を狙い自治体とJAも率先して取り組むそうです。

有機農業を推進する予算は、前年度の5割アップで1億5000万円となりその販路として学校給食を位置づけました。

農水省曰く「有機農業は特殊な農業ではない。環境と経済を両立させる今日的価値のある農業だ」と言っているようです。

94年、それより以前から、かわらず地道に学校給食へ有機野菜·無添加食品を届けているやさい村。

「やっとここまで来たか、いやまだまだこれからだ」と思いながら、僕は朝が苦手タイプの八百屋ですが使命だと言い聞かせ毎日眠い目を擦り野菜をお届けしてます。そんな昔っから同じ事言ってんのかよッ!って感じる方もいるかもしれません。

けど、「継続は力なり」となり現状ニッチな専売特許のような学校給食へ有機野菜納品が、ごく当たり前のようになってくれればいいな‥‥と思うのでした(新野)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 17

2020.10.01

クリック

「 人のその道 」番外編 〜 Endless March 17 〜

『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。

第8回『食と、からだと、こころと、平和』

食べた物が栄養となって貴方の『からだ』を作っていると言う事は、当たり前が過ぎて誰も疑いようのない事だと思います。

そして、「からだに良いもの」を食べ続ければ健康に、「からだに悪いもの」を食べ続ければ不健康になるという事も、医学や栄養学などの専門的な知識なんて全くなくても判断できる事でしょう。しかし、食べた物が栄養となって貴方の『こころ』を作っていると言うと、直ぐに納得できない人も少なくないかも知れません。

更には、「からだに良いもの」を食べ続ければ『こころ』も

健康に、「からだに悪いもの」を食べ続ければ『こころ』も

不健康になると言う事も。体調を崩したり、病気に罹ったりして『からだ』に異変が起こると食べる物に気を付ける様になります。

少しでも「からだに良いもの」を食べて『からだ』の健康を取り戻そうとするのです。それと全く同じように、気分が滅入ったり、不安・不眠やうつ状態になったりして『こころ』に異変が起こった時にも、『食』を通じて「こころの健康」を取り戻す事ができるのです。

なぜなら本来、『からだ』と『こころ』は別々のものではないどころか、貴方の顔や手や足や、肺や胃腸や心臓と同じように、貴方の体の一部分であるからです。

『食』が乱れれば当然『からだ』に乱れが生じ、『こころ』にも乱れが生じます。そして『こころ』の乱れは日々の言動・行動の乱れ、生活や家庭の乱れを生み、広く社会や環境の乱れを生み出す結果に繋がります。

今日の人間中心、自己中心的で周りへの優しさ・思いやりに欠けた政治や社会を作り出してしまった一つの要因は、間違いなく人間の『食』が乱れたからだと私は思います。ですから毎日の食事を正しく改善して『食』を変える事は、貴方の『からだ』と『こころ』を変える事、貴方の生活や家庭を変える事、そして私達の社会や地球環境をも変える事になるのです。

「からだに良いもの」とは即ち、『からだ』と『こころ』に優しいもの、子供達の命や人間以外の命にも優しいもの、自然や地球環境にも優しいものです。

少し例を挙げれば、農薬や化学肥料を使わず環境に不自然な負担をかけずに育てられた野菜や果物、更に自然の摂理に沿った旬の食材、外国産よりも国内産・地元産と身近なものになる程に好いでしょう。

世界を変えよう!と思って毎日食事をしていたのでは、とてもとても大変で気が重くなりますが、貴方自身の健康の為に、貴方の大切な人や子供達の『からだ』と『こころ』の健康の為に、毎日の『食』を少しずつ変えていくだけで、実は世界を変える事にも繋がっているのだと気付けたら、小さな事からでも何か変えてみようと思えるのではないでしょうか。

(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 16

2020.08.31

クリック

「 人のその道 」番外編 〜 Endless March 16 〜

『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。

第7回『田圃の命に想う事』

今年から山梨県都留市で7畝(1反 = 10畝 = 300坪)の田圃1枚を御借りして『農林22号』という品種の御米を栽培させて頂いています。

本来ならば知人・友人や子供達と一緒に田植えや草取り、畦で栽培する野菜の種蒔き等を体験して、生活の中で自ら作物を育てる事や土に触れる事の大切さを少しでも実感して頂きたかったですが、ウィルスの心配もあって都心から大勢で伺う訳にはいかず、5月末に田植えを終えてからはほぼ毎週、独りで田圃へ通って居ます。元々は人手不足を補う為の御手伝いとして、昨年1年間を通して時々山梨へ伺って居たのですが、「1枚空きが出たので管理しませんか?」と有り難い御提案を頂き、素人ながら挑戦しています。

勿論、農薬も除草剤も使わないので、7畝という小さな田圃でも独りでこなす農作業はなかなかの重労働です。

それに加えて右も左も分からない全くの素人ですから能率も悪く、今の所は失敗ばかりしています。

まだ苗が幼いのに水を入れ過ぎて苗を倒したり、土を掻き過ぎて地中の種を掘り起こし草が生い茂ってしまったり・・・。

それでも一先ず草取りも一段落して、8月初旬には待望の出穂も始まりました。そんな失敗ばかりの初挑戦ですが、田圃に向き合う度に思う事、気付く事も沢山あります。

農業としての稲作においては「雑草」でしかない水草。

土の養分を奪って稲の生育の妨げとなるので取らなくてはなりませんが、腰をくの字に曲げて田圃とにらめっこをしながら黙々と草を取っていると、草の上で体を休めているカエルや水蜘蛛、こちらの労苦など知ったものかと悠々自適に泳ぐオタマジャクシ、つがいになって草に卵を産み付けているトンボなどを見付けては作業の手が停まり、人工的で不自然な筈の田圃が様々な命を繫ぐ場所になっている事を実感します。

そして自分の田圃を沢山の命が居場所に選んで生きていてくれる事に喜びを感じるのです。

だからといって草を生やし放題にすれば稲は育たないのですが、「田圃」という場においてはきっと、自然の意志と人間の思惑とが上手い具合に調和して、多様な生命が共存できるのではないかと強く思う様になりました。今日では絶滅危惧種に指定されている植物や虫・小動物が、昔ながらの田圃には多数棲息していた事も知りましたし、敢えて人の手が加わった田圃だからこそ繫げられる命があるのではないかと。

誰もが御気づきの事と思いますが、私は「農家」には向きません。

今日、自分の中にある稲作への想いは御米を収穫する事ではないからです。

田圃という人為的な場所を通じて、命が循環する環境を作る力添えをしたい。そのおこぼれとして、結果的に自然で美味しい御米や野菜を収穫できたのならば何とも有り難や・・・。農業に片足突っ込んだくらいで何を生意気な!と御叱りを受けて当然なのですが、敢えて私は農薬や化学肥料に頼っている農家さんや、現行の農業というもののあり方、又、消費者の皆さん一人一人に問い返したいのです。「自然が人間を見放し始めている事にまだ気付かないのですか?」と。

現在、日本は世界一農薬を使う国になってしまいました。

それは世界一自然環境を汚している国だという事です。

「国産」という表記がもう「安全」の裏付けにはならない時代です。

除草剤や遺伝子組み換え作物は、諸外国で使用を緊縮・禁止する流れになっている中、逆に日本政府は規制を緩和して受け入れ体制を整えている程の愚かさです。

そうだとしたらせめて個人レベルでは無農薬・無化学肥料の食材を選んで消費し、又、そういう作物をただ消費するだけではなく、少しでも「生産」する事に関わっていく事が必要な時代になりつつある事を、一人でも多くの方に気付いて頂き、生活の中に小さな変化を齎して頂けたらと思います。私たちが消費しないと決めた物を、農家も企業も作りません。

無農薬の野菜が売れて売れて供給が足りない!となれば、行政も自然栽培・有機栽培を励行せざるを得ないでしょう。

資本主義を逆手に取って消費者側から流れを作るためには、今日、皆さんが夕飯に何を選んで買うかが鍵になるのだと思います。(稲田)

-

人のその道|番外編 〜 Endless March 15

2020.07.30

クリック

「 人のその道 」番外編 〜 Endless March 15 〜

『こどもたちに健やかな体と美しい心を育んで欲しい』『少しでも美しい地球環境をこどもたちに遺したい』という私の想いを一人でも多くの方の心に届けられるように、『食』をテーマに挙げ、皆様にも何かを感じ、考えて頂けるようなものを発信していきたいと思います。

第6回『食は世界を救う!』

皆さんが無農薬・無化学肥料の野菜や食品添加物を含まない加工品を買う時に、努めてそれを選ぶ理由とは何でしょうか?

御自身や御家族、子供達、大切な人の健康や幸せのためにという方が最も多いのではないかと思います。

そして先ず何よりも、季節毎の自然の理に沿って育てられた野菜や、それを原料にして作られた加工品には、素材本来の生命力が満々と宿っていて、その味わいや香りは本当に素晴らしいです。私自身、以前は食の大切さについて何か特別に考えた事もなく、コンビニ弁当や菓子パン、スーパーの惣菜、ファーストフード等、その時に食べたいと思う物を平気で食べていました。